En Afghanistan, l’accord signé par les États-Unis et les taliban le 29 février 2020 laissait présager une accalmie. C’est en tout cas ce que promettait Zalmay Khalilzad, ancien ambassadeur des États-Unis à Kaboul et envoyé spécial de Mike Pompeo pour ces négociations. Pourtant, malgré le début de négociations intra-afghanes réunissant cette fois-ci les taliban et le gouvernement afghan, rien n’indique qu’une diminution de la violence se profile.

Article co-écrit par Hugo Lacombe et Yannick Haronis.

Un mouvement taliban galvanisé par l’agenda isolationniste de l’administration Trump

Signé en février dernier et ayant joui d’une large couverture médiatique, l’accord de Doha s’est limité à des pourparlers entre représentants des États-Unis et du mouvement taliban. Bien qu’il ait été présenté par l’administration Trump comme une avancée historique vers la paix, l’absence de représentants du gouvernement afghan lors des négociations en dit long sur la nature de ces rencontres. Elles s’apparentaient davantage à la mise en place d’un cadre permettant le graduel retrait des troupes américaines d’Afghanistan qu’à des négociations de paix.

Légitimés par l’administration américaine en tant qu’entité, les taliban ont tiré avantage de cet accord en revendiquant le titre de représentants de l’ « Émirat islamique d’Afghanistan ». Forts de ce succès diplomatique qui doit beaucoup à l’agenda isolationniste de l’administration Trump, les taliban revendiquent désormais leur part du pouvoir. Alors qu’ils assujettissent une grande partie des campagnes afghanes, ils sont parvenus à prendre le contrôle d’une agglomération de plusieurs centaines milliers de personnes pendant une semaine en août 2018.

Les négociations intra-afghanes, initialement prévues pour le 10 mars, mais retardées par un désaccord lié à la libération croisée de prisonniers ont finalement commencé ce 12 septembre à Doha. En présence d’un grand nombre de représentants d’États et d’institutions internationales, les taliban et les représentants de l’État afghan doivent s’accorder sur un partage du pouvoir qui s’annonce inextricable.

Composées de 21 membres, les deux délégations sont réunies au Qatar avec pour mission de mettre un terme à 42 années de guerre. Composite, la délégation de l’État afghan souffre des dissensions apparues au sein de l’exécutif à la suite de l’élection présidentielle de 2019 qui a vu la réélection d’Ashraf Ghani contestée par Abdullah Abdullah, son ancien chef de l’exécutif. Dirigée par l’ancien chef des services de renseignement de l’État afghan Masoom Stanekzai, la délégation gouvernementale est affaiblie par la mésintelligence qui divise certains de ses membres.

Au contraire, légitimée par des négociations avec l’administration Trump durant lesquelles elle n’a rien cédé, la délégation des taliban semble résolue à mener à terme son combat. Outre l’aura médiatique que leur a conférée l’accord de Doha, la délégation menée par le mollah Abdul Ghani Baradar jouit des multiples succès des forces armées du mouvement sur le terrain.

Si le soutien populaire dont ils jouissent dans certaines provinces doit beaucoup aux incuries du gouvernement central, leurs recrutements sont toujours plus nombreux, notamment grâce à l’appui d’un appareil militaire professionnalisé, pourvoyeur de sécurité pour les familles afghanes dans le besoin. Outre l’appui d’une part non négligeable de la population, le mouvement taliban domine par la peur et mise depuis sa création sur un usage stratégique de la violence pour faire pencher la balance des négociations en faveur d’un partage du pouvoir.

Une grande partie de leurs forces provient des districts d’Helmand et de Kandahar, d’où sont originaires la plupart de leurs cadres. Ces districts frontaliers du Pakistan sont devenus le théâtre central des affrontements entre les insurgés et l’État afghan qui tente de s’y maintenir. Le mercredi 23 septembre dernier, des combattants taliban ont assiégé plusieurs postes de police dans le sud du pays, le bilan est estimé à 28 morts.

Un espace de négociation ténu

Ashraf Ghani a beau marteler qu’il ne fera aucune concession aux taliban, la conjoncture s’acharne contre lui. Obligé par les accords de Doha à procéder à des libérations croisées de prisonniers à son désavantage, le président afghan entend désormais signer un accord général permettant un cessez-le-feu rapide, préalable essentiel à un partage du pouvoir qui nécessite une feuille de route préétablie. Sachant l’Armée nationale afghane incapable de résister aux assauts talibans sans le soutien américain, la délégation de Kaboul est en position de faiblesse.

Convaincus par leurs succès militaires et diplomatiques, les taliban revendiquent quant à eux l’établissement d’un gouvernement intérimaire qui leur permettrait à terme d’accéder à l’entièreté de l’appareil étatique afghan. La stratégie d’usage ciblé de la violence semble porter ses fruits. Conscients du pouvoir de négociation conféré par ses attaques à répétitions, la délégation talibane affirme que la signature d’un cessez-le-feu ne peut constituer un préalable des négociations, mais en sera le résultat. Néanmoins, la voie politique pour le règlement du conflit est pour l’instant privilégiée par le mouvement. Il espère bénéficier en ce sens d’une reconnaissance internationale et d’un soutien populaire accru en évitant une nouvelle guerre civile.

Entre des taliban qui annoncent vouloir établir un « état islamique inclusif » et un gouvernement qui entend préserver les acquis démocratiques difficilement institutionnalisés depuis l’intervention américaine, l’espace de négociation semble étroit. D’autant qu’outre la question des 9000 moudjahidin encore présents dans les geôles de l’État afghan, les taliban clament la nécessité de substantielles modifications de la Constitution de 2004 qui remettraient largement en cause les fondements démocratiques de l’État afghan.

Davantage que la future nature du régime ou que la garantie des droits humains et des libertés fondamentales, ce sont les 8600 soldats présents sur le sol afghan qui semblent préoccuper l’administration Trump. Après avoir cédé à la majorité des revendications talibanes en février dernier, la priorité est au retrait graduel des troupes. Alors que leur présence devait être réduite à quelques milliers dès novembre, l’accord de Doha stipulait un départ définitif pour mai 2021. En l’absence d’un accord de partage du pouvoir entre les deux partis afghans d’ici à cette date, il est probable que les États-Unis maintiennent unilatéralement leur décision de mettre un terme à la plus longue guerre de leur histoire.

Au mépris des velléités anti-démocratiques revendiquées par le mouvement taliban, une telle décision mettrait en péril le soutien au gouvernement d’Ashraf Ghani défendu jusqu’ici. Si la voie politique privilégiée jusqu’ici par les deux partis n’aboutit à aucun résultat concret, une offensive des taliban à Kaboul est à envisager. Sans le soutien de l’armée américaine, l’Armée nationale afghane résistera difficilement à un mouvement présent sur tout le territoire et qui a institutionnalisé des unités de combat de plus en plus expérimentées, en témoigne l’intensification des affrontements depuis 2014.

A lire aussi : Afghanistan, le “tombeau des empires”

« La nature a horreur du vide » : l’appel d’air du retrait américain

En cas de reprise des combats à la suite d’un retrait des troupes américaines et d’un échec des négociations, il semble probable que Kaboul succombe à l’avancée des troupes talibanes. À moins que le président Ghani ne parvienne à combler par un soutien de taille le vide stratégique laissé par le retrait américain. Sur qui compter ? Il n’est pas impossible que la réponse ne se trouve non plus à l’ouest, mais au nord de l’Afghanistan, en la personne de Vladimir Poutine. Qu’est-ce qui pourrait pousser l’héritière de l’Union soviétique et de l’Empire des Tsars à intervenir en Afghanistan ? En réalité, les raisons qui nous mènent à avancer une telle hypothèse sont de deux natures.

Les moudjahidin afghans : tout un symbole pour le Kremlin

Tout d’abord, des raisons de nature symbolique. Les représentations et perceptions sont un élément clef de la compréhension de la politique, et d’autant plus lorsqu’un groupe se perçoit comme déchu de son rang, de sa puissance, comme ça peut être le cas pour une partie de la Russie post-soviétique. Les dirigeants aussi bien que les populations sont alors bien plus sensibles aux expressions symboliques de la grandeur.

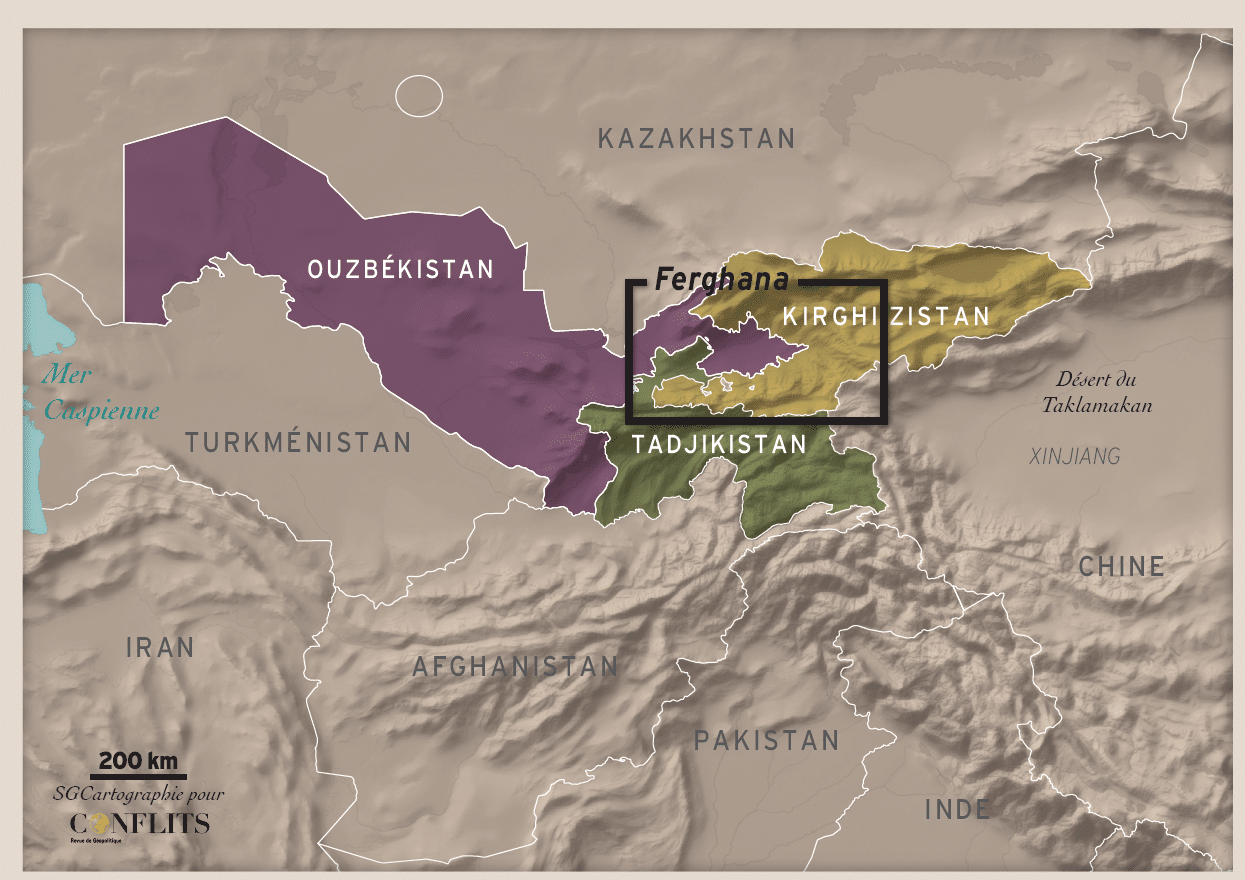

Comme souvent, pour comprendre les symboles, il en faut connaître l’histoire. Au moins deux faits historiques sont ici à prendre en compte. En premier lieu, l’Afghanistan dans sa forme moderne, État multiethnique aux langues et appartenances religieuses diverses, est une création qui résulte des négociations entre la couronne britannique et les représentants du Tsar. En 1879, la volonté de créer une zone entre leurs deux sphères d’influence coloniales, afin d’éviter tout conflit direct, débouche sur la création d’un État-tampon afghan. Si un retrait britannique s’opère au XXe siècle, il n’en est rien des troupes russes puis soviétiques stationnées aux frontières afghanes avec le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Le second fait qui nous intéresse n’est pas sans lien avec le premier. Dans sa stratégie d’expansion des régimes socialistes alliés en Asie, en 1979 l’URSS envahit son voisin méridional, afin de soutenir le Parti démocratique populaire d’Afghanistan, marxiste, alors en guerre civile. Lors de ce conflit qui dura un peu plus de 9 années, le camp occidental soutint et encensa dans sa presse les moudjahidin. Majoritairement issus des montagnes, parfois simples bergers, ces combattants résistèrent longtemps face à l’une des meilleures armées au monde. Ce véritable « Vietnam soviétique » resta comme une humiliation pour le Kremlin, qui ne parvint jamais à asseoir durablement ses intérêts à Kaboul. Dans un premier temps, une intervention victorieuse de Moscou en soutien à Ghani, contre les talibans (héritiers idéologiques des moudjahidin des années 1980), serait un rappel fort que Vladimir Poutine, non content de se poser en héritier de la puissance soviétique, entend l’outrepasser et réussir là où cette dernière a échoué.

Celui qui détient les rênes de la Russie depuis la fin de la première décennie post-soviétique est bien loin de s’afficher comme le meilleur élève de l’athéisme marxiste. Dès son premier mandat, entamé à l’été 2000, en pleine seconde guerre de Tchétchénie, V. Poutine s’érige en fer de lance de la croisade contre l’islam politique. Que ce soit contre des ressortissants russes musulmans, ou des djihadistes originaires d’Asie centrale ou du Moyen-Orient, V. Poutine ne manque pas les occasions de se poser en protecteur de la sécurité de la Russie chrétienne orthodoxe. Si cette posture de défenseur de la nation slave chrétienne lui assure une certaine popularité au sein dudit groupe ethnoreligieux (plus de 80% de la population totale de la Fédération de Russie), elle fait aussi de V. Poutine le champion de l’Europe chrétienne conservatrice. Une partie de celle-ci voit en lui le dernier dirigeant du Vieux Continent prêt à faire rempart à la montée de l’islam en Europe et à ses frontières. Une guerre contre les combattants d’Allah, en Afghanistan, de même que celle qui a eu lieu contre l’État islamique en Syrie, pourrait donc lui faire une excellente presse.

Un troisième enjeu symbolique majeur réside en Afghanistan, tout comme il résidait en 2015 en Syrie. Il s’agit de combler le vide d’intervention étrangère, laissé par le retrait des États-Unis. Sauf qu’à la différence de 2015, la Fédération de Russie ne viendrait pas soutenir le champion adverse au camp américain, mais bien remplacer les EUA dans leur rôle de soutien du régime de Kaboul, là où après s’être empêtrés dans une guerre sans fin, ces derniers auraient failli. Symboliquement, il s’agirait bien évidemment d’une intervention très forte pour l’image de la Russie à l’international, après les deux décennies de désengagement du Moyen-Orient au tournant du millénaire. Au-delà des questions de pré-carré d’influence, la Russie de Poutine apparaîtrait alors comme capable d’arbitrer des conflits éloignés de ses frontières, parfois même mieux que le traditionnel gendarme du monde.

A lire aussi : Poutine d’Arabie

Au-delà de la communication : l’Afghanistan, clef géostratégique pour la Russie ?

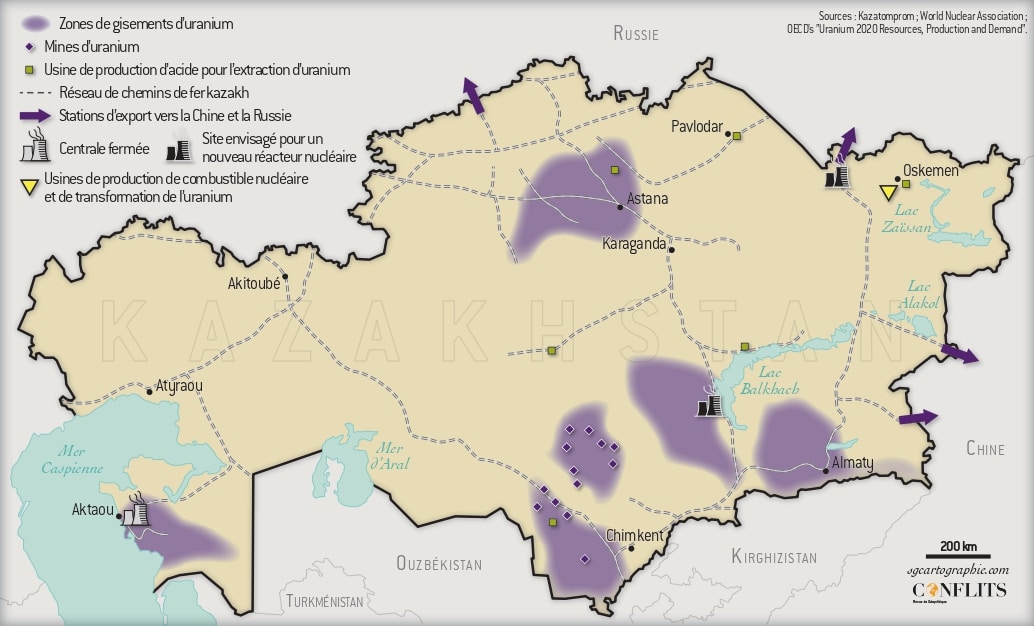

Un second groupe de raisons pouvant pousser Vladimir Poutine à soutenir le régime de Kaboul pourrait être qualifié de stratégique. Une intervention russe permettrait dans un premier temps de sécuriser ses acquis. Le traditionnel pré-carré de Moscou en Asie centrale est aujourd’hui un terrain où elle se voit concurrencée par d’autres acteurs, au premier rang duquel la Chine, avec ses investissements et infrastructures des Nouvelles Routes de la Soie. En établissant des positions solides en Afghanistan, la Russie, par une stratégie d’encerclement, raffermirait son emprise sur ces anciennes républiques soviétiques, par exemple en les impliquant dans les processus d’échanges entre Moscou et Kaboul. Il s’agirait aussi pour V. Poutine de prévenir l’instauration d’un régime islamiste taliban aux frontières de l’Asie centrale post-soviétique, le risque étant que ce mouvement politique s’étende et influence au-delà du fleuve Amou-Daria, dans un sens défavorable aux intérêts russes.

Si l’on va jusqu’à imaginer l’installation dans quelques années ou décennies d’un point d’appui ou d’une base militaire russe sur le sol afghan, il pourrait s’agir d’une zone de projection de puissance très précieuse. Premièrement vers une partie de l’Asie méridionale qui était encore interdite à Moscou, et secondement vers l’Iran, faisant de fait un peu plus augmenter la pression sur ce partenaire instable. Une telle disposition permettrait aux missiles du Kremlin d’exercer une potentielle menace tout autant à l’est de l’Iran depuis l’Afghanistan, qu’à l’ouest depuis Tartous, ou qu’au nord depuis sa flotte de la Caspienne ou sa base de Douchanbé (Tadjikistan). La couverture de feu des théâtres d’opérations russes s’étendrait alors des marches du Maghreb, en Libye, à l’Asie méridionale, en Afghanistan, en passant par le Proche-Orient méditerranéen, en Syrie.

Enfin, un tel mouvement ne serait pas sans rappeler un topos récurrent de la géostratégie russe : le rapprochement des « Mers chaudes ». Si l’Afghanistan est un État enclavé, il pourrait néanmoins devenir un potentiel maillon pour une route future permettant le désenclavement du Heartland décrit par Halford John Mackinder. En effet, l’Afghanistan semble être la pièce manquante à une voie qui permettrait de joindre la Sibérie méridionale à l’océan Indien, en passant par les territoires alliés de l’Asie centrale post-soviétique et l’Iran. Une manière pour la Russie de joindre l’Océan mondial sans se soumettre aux multiples verrous méditerranéens que sont le Bosphore, les Dardanelles, Gibraltar, Suez ou encore Bab el-Mandeb, sur la mer Rouge.

Quel avenir pour l’Afghanistan ?

Dans un monde multipolaire où s’érode le multilatéralisme, nombreux sont les analystes qui s’attendent à une recrudescence des conflits armés aux quatre coins du globe. L’exemple afghan n’en est qu’un parmi tant d’autres. Il est cependant extrêmement représentatif d’une réallocation des moyens alloués à sa puissance par les États-Unis. Ce changement de stratégie semble pérenne. S’il s’est observé de manière particulièrement outrancière sous l’administration Trump, il est peu probable que le renouvellement de l’administration à la Maison-Blanche remette en cause le départ d’Afghanistan.

Terrain accidenté à la symbolique non moins abîmée dans l’imaginaire collectif américain, l’intervention en Afghanistan est unanimement reconnue comme un échec. Outre le coût exorbitant du conflit le plus long de l’histoire des États-Unis, cette guerre lointaine et meurtrière est l’exemple supplémentaire venant alimenter la volonté d’en terminer avec les « guerres sans fins ». Preuve supplémentaire s’il en est de ce changement de paradigmes, de nombreux analystes influents au sein des think tanks de Washington invitent les décideurs à la retenue. Ce mouvement est récent et traduit un changement de cap. D’autant que ces guerres interminables s’accompagnent souvent de l’approfondissement d’un fossé entre armée et société américaine, dues au sentiment chez les militaires américains de mener une guerre qu’ils ne comprennent pas.

Cependant, la présence américaine dans la région est structurelle, en témoigne l’éparpillement de toutes ses bases dans les monarchies du Golfe. Aussi, l’exemple de la mort de Qassem Soleimani nous rappelle que désengagement ne signifie pas inaction. Les intérêts du pays sont nombreux dans la zone, il est par conséquent évident que demeurera une présence stratégique, forte de réseaux de renseignements efficaces. Il est néanmoins probable que la réduction de l’empreinte militaire américaine soit davantage visible en zone de conflit, en premier lieu en Afghanistan.

Subordonné au retrait américain, l’hypothèse d’un engagement russe sur le théâtre afghan n’en est pas moins également soumise à un échec des négociations intra-afghanes. S’il est possible que les deux partis s’accordent sur une base commune à Doha, il semble peu probable qu’à terme ils parviennent à trouver un terrain d’entente. Plus encore que leurs divergences idéologiques, c’est la volonté des taliban de ne pas œuvrer à un partage du pouvoir qui risque de poser problème. Face à une impossible cohabitation, les taliban ont affirmé à plusieurs reprises ne pas exclure de recourir à la violence afin de parvenir à leurs fins.

Finalement, une invasion militaire directe du Kremlin, comme en 1979, semble constituer l’alternative la plus incertaine concernant un engagement russe en Afghanistan. L’exemple syrien est représentatif de la vision stratégique de Vladimir Poutine qui se caractérise par une occupation progressive des vides de puissance occasionnés par les retraits américains. Cependant, il existe des limites dans la comparaison avec les cas syriens et afghans.

Les rapports entre le Kremlin et les dirigeants issus du parti Baas remontaient à plusieurs décennies, et les relations stratégiques et militaires existaient déjà de longue date ; bases sur lesquelles Poutine a pu renouveler le partenariat, à son avantage. Nous sommes loin de pouvoir en dire autant vis-à-vis des relations russo-afghanes. Au contraire, la perception des Russes par les Afghans est telle qu’une alliance stratégique avec Moscou pourrait pousser une partie de la population à rejeter le régime de Kaboul, notamment en périphérie des agglomérations urbaines où ce dernier est en mal de popularité.

Aussi, s’engager en Afghanistan auprès du gouvernement de Ghani supposerait la mise en place d’un dispositif militaire de plusieurs dizaines de milliers de soldats, ce qui semble peu probable au regard de l’impopularité des guerres lointaines. Au contraire de la Crimée qui avait su relativement galvaniser le nationalisme russe, une implication en Afghanistan serait un pari risqué pour le Kremlin, d’autant que sa situation économique n’est pas au beau fixe. Cela dit, ce ne serait pas la première fois qu’un autocrate parvienne à faire oublier ses déboires économiques domestiques par des guerres d’honneur à l’étranger. Si ce scénario est donc peu probable, il est cependant loin d’être impossible.

Le scénario le plus plausible demeure une implication progressive et, dans un premier temps, mesurée de la Fédération de Russie en Afghanistan. Ménageant pour l’instant les taliban et entretenant des relations tendues avec A. Ghani et l’appareil d’État afghan, il n’en demeure pas moins que V. Poutine ne peut se permettre une déstabilisation de l’Asie centrale qu’elle considère toujours comme son pré carré. Moscou n’est pas sans savoir que l’institutionnalisation d’un pouvoir taliban ne saurait s’établir sans une propagation de l’islam politique dans son environnement immédiat.

Face à des Américains en retrait et des acteurs régionaux impuissants à s’impliquer durablement, il n’est pas exclu qu’Ashraf Ghani face appel au Kremlin pour prévenir une monopolisation du pouvoir par les taliban. Un engagement militaire direct de la Russie est possible, mais en l’état actuel des choses, il est davantage probable que Vladimir Poutine privilégie une solution médiane, combinant à son avantage négociation et contrainte.

Hugo Lacombe et Yannick Haronis. Titulaires d’un master 2 « Méditerranée- Moyen Orient » à Sciences Po Grenoble / Master 2 « Gouvernance des Organisations pour le Développement International » à la Faculté d’économie de Grenoble.