Pendant des millénaires, la géopolitique s’inscrivait dans les deux dimensions déterminant une surface terrestre. Les batailles navales avaient lieu à proximité immédiate des côtes, donc étaient assimilables à des prolongements des conflits dont l’issue se jouait bien souvent sur la terre ferme. À partir du xviie siècle, la navigation hauturière autorise une action dans la profondeur et révèle une certaine surprise stratégique par des initiatives sur des théâtres lointains, moins défendus. Mais ces actions s’avèrent rarement décisives et il faut attendre le xxe siècle pour que la maîtrise de la 3e dimension devienne capitale. Espaces pionniers par excellence, l’océan et l’espace sont surtout des espaces de contrôle, ce qui justifie l’intérêt des grandes puissances.

-

Les limites techniques et humaines

La première limite rencontrée par les hommes dans la conquête de ces espaces est bien évidemment technique, face au défi de l’immensité. Immensité relative des espaces océaniques, avec des navires dont la vitesse et la capacité d’emport des vivres sont limitées. En 1492, Colomb navigua trente-six jours sans toucher terre pour aller des Canaries aux Bahamas, Magellan près de cent jours en 1521 pour traverser le Pacifique. Aujourd’hui encore, il faut plus d’un mois de navigation (sans escale) pour relier l’Europe et l’Asie orientale ou traverser le Pacifique. Immensité absolue, et même infinité de l’espace extra-atmosphérique : même la Lune, l’astre le plus proche de nous, se situe à une distance équivalant à neuf ou dix fois la circonférence terrestre – les missions Apollo mettaient soixante-dix heures à l’atteindre et un avion de ligne mettrait entre seize et dix-huit jours – et Mars, notre « voisine », la seule planète qui semble raisonnablement à la portée de l’homme, est environ 200 fois plus loin ! Un voyage habité vers Mars reproduirait les conditions des explorations maritimes de l’époque moderne, en aggravant la contrainte d’exiguïté, donc la pression psychologique, qui place toute expérience de ce type sur le fil du rasoir, comme le savent bien les sous-mariniers de l’ère atomique.

Ces limites expliquent pourquoi l’exploration progressive de ces espaces peut encore être considérée comme imparfaite : il y a moins de vingt ans que nous avons un enregistrement du premier calmar géant vivant et nous avons exploré à peine 5 % des profondeurs océaniques, comme nous ignorons 96 % de l’univers (si cette estimation a un sens pour une notion « infinie ») car, dans les abysses comme dans l’espace, l’intervention humaine directe est difficile et très ponctuelle, voire impossible, que ce soit pour des raisons similaires (manque d’oxygène) ou opposées (apesanteur dans un cas, pression extrême dans l’autre). Pour découvrir ces espaces, sans même parler de se les approprier, il faut donc maîtriser des technologies complexes : construction navale, cartographie, navigation astronomique hier, constructions aérospatiales, automatisation et numérisation, réseau de satellites aujourd’hui. Ce sont des technologies élitaires, non seulement parce qu’elles nécessitent une somme incroyable de compétences, intellectuelles autant que manuelles, pour les mettre en œuvre, mais parce qu’il y faut également d’importants moyens financiers et beaucoup de temps : le SNA[1] Suffren, livré à la marine française en 2020, est issu du programme Barracuda lancé en 2006 dont la dernière unité (le Duquesne) devrait entrer en service en 2029 et rester en flotte jusque vers 2060.

A lire aussi : À vos armes ! Le SNA Suffren

Ces technologies sont d’autant moins accessibles à tout le monde qu’elles font généralement l’objet d’une surveillance, d’une politique du secret pour conserver un temps d’avance essentiel dans une optique de puissance ou simplement commerciale. Les cartes marines, les traités de navigation étaient des secrets aussi bien gardés au xvie siècle que les algorithmes aujourd’hui. Il faut attendre l’exploration de l’Atlantique par Halley, en 1698-1699, pour que le savoir devienne facteur de prestige et soit désormais affiché (en Europe au moins) plutôt que caché. Les prouesses technologiques ou les explorations aventureuses seront désormais médiatisées, même si le détail des techniques permettant de les réaliser demeure sous surveillance.

L’inauguration du SNA Suffren.

De la mer à l’espace

La logique ultime de cette médiatisation fut la conquête spatiale, objet d’une rivalité entre les deux superpuissances de l’après-guerre. Dans le monde bipolarisé de la guerre froide, l’avance technologique était à la fois une vitrine de son savoir-faire, donc de son avance sur l’autre modèle, et un substitut à un conflit direct qui ne pouvait avoir lieu du fait de la dissuasion nucléaire. La course à l’espace avait d’ailleurs à voir avec les progrès de l’arme atomique, car la technologie des fusées (motorisation, puissance, guidage, contrôle automatisé) était la même, à plus grande échelle, que celle utilisée pour les missiles intercontinentaux, vecteurs invulnérables de la bombe.

On comprend dès lors que les Américains se soient inquiétés de l’avance prise par les Soviétiques dans les premières étapes de cette course : premier satellite artificiel (Spoutnik, 1957), premier être vivant puis premier homme dans l’espace (Gagarine, 1961). Le candidat démocrate en 1960, John F. Kennedy, utilisa d’ailleurs au cours de sa campagne le thème du « missile gap » pour déconsidérer son adversaire Richard Nixon, vice-président sortant. Sous Johnson (1963-1968), la tendance s’inversera et Nixon, devenu président, aura la satisfaction d’assister au premier alunissage pour sa première année de mandat (1969). Et l’espace témoignera aussi du changement de relations entre les deux grands lorsqu’à la logique de confrontation succèdera celle de la détente : en juillet 1975, en pleine conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki (CSCE), l’arrimage d’une cabine Apollo et d’un vaisseau Soyouz manifestait la capacité des deux grands à coopérer dans un espace d’où une série d’accords internationaux, conclus depuis une décennie, semblait avoir banni les préoccupations militaires.

-

Des espaces de contrôle

C’est en tout cas vrai du déploiement permanent de systèmes d’armes ou d’une utilisation militaire (traité de 1967, traité ABM[2] de 1972). Pourtant, une des premières destinations de la « 3e dimension » fut bien, et demeure, militaire : c’est l’observation et la connaissance des forces et mouvements de l’ennemi. Les avions ou dirigeables furent incorporés aux armées dans ce but, avant de développer des capacités d’attaque au sol décisives dès la fin de la Première Guerre mondiale ; depuis 1916 et la bataille de Verdun, première bataille pour la supériorité aérienne, la maîtrise de l’espace aérien « surjacent » est une condition sine qua non de la victoire, sur terre comme en mer. Quant aux satellites, ils sont devenus la principale source de cette denrée essentielle aux dirigeants : l’information, sous son double aspect du recueil (observation) et de la transmission (communications).

Un espace essentiel pour la capacité d’action

De sorte que la 3e dimension est la clé de la liberté d’entreprendre des actions d’envergure en géopolitique : c’est grâce à sa maîtrise qu’une puissance peut disposer d’une information suffisamment précise, statique et dynamique (satellites d’observation et de géolocalisation), pour décider et conduire une action à n’importe quelle échelle. Depuis l’action furtive (équipes de commandos) voire invisible, dans le cyberespace, à l’image de la contamination par Stuxnet ayant vraisemblablement visé le programme nucléaire iranien, jusqu’à l’action sans réplique à base de missiles télé ou autoguidés et/ou de drones lancés par des avions ou des forces navales opérant dans les zones internationales, en passant par la simple démonstration de force dissuasive que constitue le déploiement d’une force aéronavale conséquente à proximité de zones critiques.

La liberté de mise en œuvre de tels moyens et leur efficacité sont d’autant plus soulignées par les difficultés que rencontrent aujourd’hui les troupes au sol, notamment dans les conflits asymétriques : pour obtenir des résultats, ces dernières doivent se déployer en masse, ce qui nécessite une logistique handicapante et multiplie les risques de tension avec les populations locales, sans avoir une réelle garantie d’efficacité contre un ennemi qui utilise, lui aussi, les possibilités offertes par la 3e dimension en termes de communication cryptée, de capacité de repérage, etc.

L’enjeu de l’autonomie, donc de la souveraineté, est ainsi très directement lié aux moyens d’agir dans cette 3e dimension stratégique, ne serait-ce que pour disposer d’une indépendance dans l’information – c’est ce qui a poussé la Russie, la Chine, mais aussi le Japon ou l’Union européenne, à développer leur propre système de géolocalisation par exemple. L’affirmation de la puissance passe aujourd’hui par les technologies balistiques – on le voit avec la Corée du Nord – et par les programmes spatiaux autonomes ou en collaboration limitée – comme l’Agence spatiale européenne, créée en 1975, ou la coopération israélo-indienne depuis les années 2000.

A lire aussi : L’idéologie nord-coréenne Juche, au-delà du communisme

Mais il ne faut pas oublier le volet maritime de cette 3e dimension, à savoir la profondeur. Les communications instantanées dont bénéficient nos ordinateurs et téléphones passent à 99 % par des câbles posés au fond des océans, et le réseau, qui ne cesse de s’étendre, comprend désormais plus de 300 câbles approchant le million de kilomètres. Et les sous-marins, en particulier à propulsion atomique qui bénéficient d’une autonomie totale[3], sont aussi les instruments idéals pour le recueil de l’information, qu’elle soit tactique (éclairage d’une force navale) ou stratégique et, bien sûr, pour la frappe : avec les missiles, qu’ils soient de croisière ou balistiques, à tête nucléaire ou pas, 95 % des zones habitées du globe sont vulnérables à une frappe déclenchée depuis la mer, en particulier les plus grandes métropoles dont la majorité se situe à moins de 200 km des côtes. Inversement, du fait de leur furtivité et de leur mobilité, les sous-marins atomiques sont des plateformes quasi indétectables, donc à peu près invulnérables, sauf accident ou coup de chance incroyable du « chasseur ». C’est ce qui fait des SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d’engins) les vecteurs essentiels de la dissuasion nucléaire, le seul maillon faible de la chaîne de commandement étant la transmission de l’ordre de tir.

-

La tentation de la territorialisation

Grâce aux profondeurs, la mer a conservé le rôle d’espace de la surprise qu’elle a toujours eu, depuis les raids vikings jusqu’aux débarquements alliés de la Seconde Guerre mondiale ou encore en Corée. Aujourd’hui, la détection aérienne, et plus encore par satellite, empêche une flotte de surface de se dissimuler, mais les sous-marins conservent cette capacité. Même si la précision des satellites s’affine, ce qui leur permet de contribuer par exemple à la compréhension des effets du réchauffement climatique sur les océans (température, niveau, courants…), ils ne détectent pas encore des sous-marins au-delà de quelques dizaines de mètres de profondeur.

Logiquement, la capacité d’observation a entraîné une volonté accrue de contrôle et de réglementation. C’est au xviie siècle que l’idée d’appropriation, ou au moins de contrôle juridique des espaces maritimes prend corps, avec la première extension de la souveraineté d’un État aux eaux côtières (1604) et avec le débat initié par les Hollandais sur la liberté des mers, défendue par le juriste Grotius (1583-1645) dans son Mare liberum (1609). Cet ouvrage, proscrit en Angleterre, suscitera une réponse de John Selden (1584-1654) par son Mare clausum, achevé dès 1618, mais publié une vingtaine d’années plus tard. Les principes et méthodes alors retenus pour définir et tracer les Chambres du roi, première forme des eaux territoriales, sont assez proches de ceux entérinés près de quatre siècles plus tard à Montego Bay pour la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment les notions de lignes de base ou de passage inoffensif.

C’est que le droit maritime est avant tout coutumier. L’extension progressive des eaux sous juridiction nationale se fait au hasard de cas pratiques, mais accompagne aussi les capacités de surveillance des États : la limite de 3 nautiques (environ 5 km) des eaux territoriales fut longtemps la norme parce qu’elle correspondait aux capacités pratiques d’action d’un État, et ce sont les États-Unis qui l’étendront jusqu’à 12 nautiques pour lutter contre les « sin-boats », ces navires-casinos ancrés à la limite des 3 nautiques, donc en vue de la côte, à l’époque de la prohibition de l’alcool (1917-1933) – cela deviendra la nouvelle norme de la mer territoriale à la conférence de Genève en 1958. La création de la Zone économique exclusive (ZEE) par la convention de 1982, portant jusqu’à 200 milles (370 km) les droits et responsabilités des riverains dans la régulation de certaines activités, correspondait à un compromis entre les États « pauvres », souhaitant une extension de leur mer territoriale jusqu’à cette limite, et les puissances maritimes voulant conserver la plus grande liberté possible de navigation et d’action. À noter que les espaces aériens reproduisent strictement le statut des terres ou mers sous-jacentes – l’espace aérien national s’étend donc aussi au-dessus de la mer territoriale.

ZEE et plateau continental

La ZEE peut de plus être prolongée par le plateau continental jusqu’à un maximum de 350 milles (650 km) si cette extension est justifiée par des arguments géologiques et validée par une commission spécialisée des Nations unies. C’est ce qui permet à la France, qui dispose de la deuxième ZEE mondiale derrière les États-Unis, d’avoir le premier domaine sous-maritime depuis la validation d’extensions en 2015, avec 11,6 millions de km², en attendant d’autres décisions. Les espaces qui ne relèvent ni de la ZEE ni des plateaux continentaux (environ 60 % des océans) constituent la haute mer, où prévaut le principe de liberté. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’une zone de non-droit, car des conventions spécifiques ont pu être conclues pour la réglementation de la pêche, régionalement (thon, morue) ou mondialement (chasse à la baleine, interdite depuis 1982) et leurs fonds sont classés patrimoine commun de l’humanité depuis 1970, principe intégré à la convention de Montego Bay.

Jusqu’à présent, en dehors des ressources halieutiques, ce sont surtout les réserves en hydrocarbures qui sont exploitées, à des profondeurs de plus en plus grandes – de l’ordre de 3 000 m de colonne d’eau, auxquels s’ajoute la profondeur du forage. La majorité des nouvelles réserves découvertes, hormis les gaz et pétrole de schiste, sont désormais en mer, et l’exploitation offshore fournit environ un tiers de la production mondiale, grâce à des gisements qui se situent dans des ZEE généralement reconnues, même si la découverte de telles richesses réactive parfois des contestations en sommeil tant qu’il n’y avait guère d’enjeux – ainsi des gisements de gaz en Méditerranée orientale.

Exploiter les ressources de la mer

L’exploitation des ressources minérales en mer, généralement situées à de très grandes profondeurs, commence à peine – la société Nautilus Minerals, basée en Australie, a lancé en 2019 le projet Solwara 1 au large de la Nouvelle-Guinée pour produire du cuivre et de l’or – mais l’ampleur des gisements laisse à penser que la ruée est pour bientôt. Un rapport conjoint du CNRS et de l’Ifremer publié en 2014 estimait que la seule zone Clarion-Clipperton (15 % de l’océan Pacifique) recélait, grâce à son « champ » de nodules polymétalliques, 6 000 fois plus de thallium, 3 fois plus de cobalt et plus de manganèse et de nickel que l’ensemble des ressources identifiées hors des océans. Les ressources génétiques marines (codes ADN d’organismes marins) sont aussi l’objet de bien des fantasmes – et de simplifications, allant de molécules miracles anti-cancer au gène de l’immortalité d’une espèce de méduse capable de « rajeunir » – et d’une potentielle lutte pour leur appropriation.

Plateforme de forage de pétrole en mer.

La problématique n’a toutefois pas changé : il s’agit toujours de garantir la liberté d’accès la plus large à ces ressources, mais il faut choisir entre une liberté incantatoire, ouvrant accès à un pillage, selon une conception proche de celle des pirates de toutes époques, et pas seulement sur mer, et une liberté réelle, qui suppose des règles équitables et des autorités pour les faire appliquer. L’ONU a d’ailleurs ouvert en 2018 une négociation pour compléter la convention de 1982 à propos de la haute mer. Le sens de l’histoire pousse en effet à un accroissement de la présence de l’homme dans la 3e dimension, que ce soit une présence juridique ou une présence physique, avec la multiplication des installations durables en haute mer : plateformes pétrolières, champs d’éoliennes… Le problème se posera sans doute bientôt dans l’espace extra-atmosphérique, qui ne se distingue pas pour l’instant d’une prolongation infinie de l’espace aérien.

A lire aussi : Chine, Etats-Unis, UE : qui gagnera la guerre ?

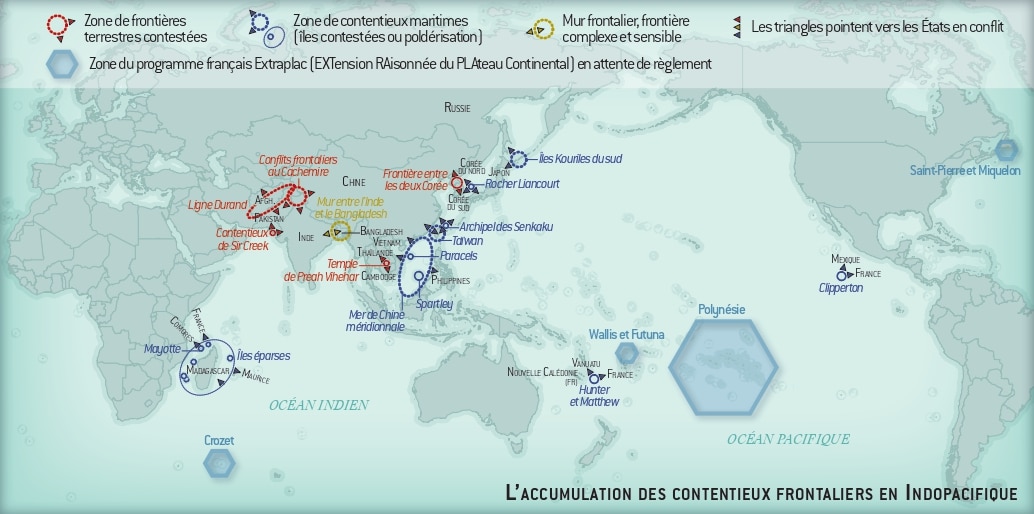

Soyons réalistes : avec un intérêt stratégique et économique de la 3e dimension renforcée et une capacité d’intervention humaine accrue, le jeu des puissances ne manquera pas de s’y déployer, parfois au détriment des règles de droit. L’appropriation par la Chine d’îlots ou de récifs de la mer de Chine méridionale pour accroître sa mer territoriale et sa ZEE, au mépris des revendications concurrentes et d’un avis de la Cour de justice internationale d’août 2016, est annonciatrice de conflits à venir. Et la possibilité d’arrimage de satellites déjà en orbite ouvre aussi la voie à une « guerre de l’espace » qui ne fera pas de morts, mais n’en jouera pas moins un rôle décisif pour la défense de sa souveraineté.

Chronologie : maîtrise de la mer et de l’espace en 21 dates

- 1405-1433 : les 7 expéditions de Zheng He

- 1519-1522 : première circumnavigation (Magellan – Elcano)

- 1604 : instauration des Chambres du roi par Jacques Ier d’Angleterre

- 1843 : premier navire en acier propulsé par hélice (le Great Britain)

- 1851 : premier câble sous-marin (Calais-Douvres)

- 1869 : ouverture du canal de Suez

- 1905 : premiers vols contrôlés des frères Wright

- 1911 : premier exemple de bombardement aérien (Tripolitaine)

- 1914 : torpillage de 3 croiseurs britanniques par le sous-marin U9

- 1929 : définition universelle du mille marin

- 1939 : premier vol d’un avion à turboréacteur autonome

- 1954 : lancement du Nautilus, premier sous-marin atomique de l’histoire

- 1957 : lancement du premier satellite artificiel, Spoutnik I

- 1960 : le bathyscaphe Trieste atteint le fond de la fosse des Mariannes (- 11 000 m)

- 1967 : traité sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique

- 1969 : alunissage de la mission Apollo XI (21 juillet)

- 1970 : résolution 2749 de l’assemblée générale des Nations unies

- 1975 : mission Apollo – Soyouz

- 1982 : convention des Nations unies sur le droit de la mer (Montego Bay)

- 2010 : détection du ver informatique Stuxnet, premier cas identifié de cyberattaque

- 2020 : premier amarrage de satellites en orbite géostationnaire

[1] SNA : sous-marin nucléaire d’attaque. Sous-marin à propulsion atomique dédié à l’attaque des forces navales ou d’objectifs terrestres avec des armes non nucléaires (missiles, torpilles).

[2] Anti-ballistic missiles : armes destinées à intercepter les missiles intercontinentaux.

[3] Ils n’ont en effet pas besoin de recharge en carburant et recyclent leur air et leur eau, pouvant rester en plongée totale aussi longtemps que dure leur stock de vivres et que l’équipage résiste au confinement.