La maîtrise des fleuves africains est un enjeu majeur, autant pour la circulation que pour l’énergie et l’eau potable. Analyse de la zone soudano-sahélienne, de ses fleuves et de ses barrages pour appréhender les enjeux d’aménagement du territoire.

Introduction

Les grands fleuves internationaux sont souvent l’objet de rivalités parce que convoités pour les richesses qu’ils apportent (pour l’agriculture, pour l’énergie, pour le transport ou la pisciculture). En général, ils traversent plusieurs pays (voisins et riverains) dont les rapports peuvent être altérés par les enjeux économiques de l’utilisation des ressources. À vrai dire, on constate que jusqu’à présent ces enjeux n’ont jamais entraîné de véritables guerres; l’eau serait plutôt un facteur aggravant que déclenchant. De mauvaises relations ou même indifférentes entre deux états risquent de se détériorer du fait d’un prélèvement ou d’un aménagement du fleuve conséquent de type barrage. À l’inverse, de bonnes relations initiales vont provoquer la mise en place de tables rondes ou de comités pour une vision et une gestion partagée des fruits de nouvelles infrastructures.

Il existe actuellement plus de 50 000 barrages dans le monde, dont les trois quarts se situent en Asie et en Amérique. Malgré un potentiel très important, le continent africain est relativement peu équipé en grands barrages : 150 sont actuellement en fonctionnement en Afrique de l’Ouest et 40 nouveaux ouvrages sont programmés dans la région soudano-sahélienne.

Si nous considérons le cas du fleuve Niger, troisième fleuve d’Afrique évoluant dans un bassin où le PIB/hab varie de 400 (Niger) à 1600 (Nigéria) USD, nous constatons que le consensus a toujours prévalu jusqu’à présent, alors que ce n’est pas le cas pour le Nil, qui a fait l’objet récemment d’une véritable déclaration de guerre, non officielle, fort heureusement, de la part de l’Égypte, vis-à-vis d’un des pays amont, l’Éthiopie, à propos du lancement du barrage de la Renaissance en 2011sur le Nil Bleu ; ce n’est pas le cas, non plus des rivières des Proche et Moyen-Orient que sont le Jourdain, le Tigre et l’Euphrate . Un autre exemple, s’il était besoin, serait celui de la Ferghana Valley en Asie Centrale que se partagent l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan, qui devient un foyer de tensions politiques autour des ressources naturelles de la vallée protégée de la sécheresse avoisinante.

Il est donc légitime et intéressant de se poser la question du pourquoi : pourquoi aujourd’hui le fleuve Niger n’est pas un objet de convoitises et de tensions alors que les richesses utilisées ou potentielles sont du même ordre que celles de ses deux grands frères, que sont le Nil et le Congo.

Avant de nous intéresser aux aménagements hydrauliques soudano-sahéliens, voyons comment ils s’intègrent dans la valorisation globale du potentiel hydraulique africain :

1. Les quatre grands bassins fluviaux africains

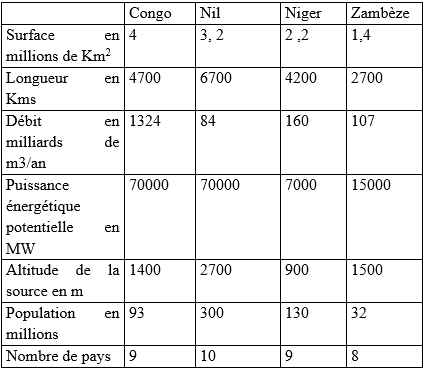

Caractéristiques des bassins :

Si le nombre de pays concernés est équivalent, ce qui nécessite des accords complexes pour la gestion des ressources du bassin, l’adéquation des ressources et des besoins que ce soit en eau ou en énergie n’est pas la même et si le bassin du Niger équilibre tout juste l’équation avec une assez forte densité de population, les autres bassins peuvent devenir des fournisseurs d’énergie, d’où des compétitions et des rivalités entre pays riverains ou entre bassins sur ces thèmes.

Les configurations géographiques sont communes à trois bassins orientés Est/Ouest ou inversement alors que le Nil s’allonge sur le plus grand axe Sud /Nord avec des disparités physiques (climats) et culturelles très importantes entre la source et le delta.

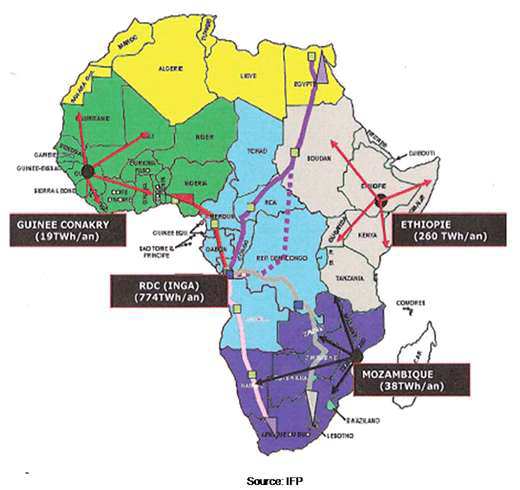

Le Nil et le Niger, bassins à forte densité de population, dont une grande partie du cours est en zone sub ou quasi désertique utilisent les barrages pour l’irrigation. En revanche, le Congo et le Zambèze, évoluant dans des contrées plus arrosées, sont une source d’énergie colossale pour le continent tout entier, alors que la production ne représente même pas 5% de ce potentiel. En particulier, le site d’INGA en RDC pourrait produire près de 40 000 MW alors qu’il en produit actuellement à peine 2000.

Ces premières considérations nous apprennent que la stratégie en matière de barrages va être très différente d’un bassin à l’autre, selon le degré et l’ancienneté du dialogue développé par les pays riverains, selon leur situation économique et leur potentiel énergétique et selon qu’il s’agit de pays traversés d’amont en aval ou de pays dont le fleuve constitue la frontière.

Nous retiendrons les idées fortes suivantes :

1/ La valorisation énergétique du Niger est dix fois moindre que celle du Nil ou du Congo.

2/ Les Britanniques privilégièrent davantage les territoires Nord du Nil (qu’ils connaissaient et maîtrisaient mieux) que ceux du Sud, en particulier l’Éthiopie, restée indépendante, alors qu’une grande partie du bassin du Niger, appelée Soudan français, fût administrée selon des règles communes. Les processus de dialogue n’ont été développés que très récemment pour les pays riverains du Nil alors qu’ils datent du début de l’indépendance dans les pays riverains du Niger.

3/ La forte densité du bassin du Nil nécessite l’urgence du développement économique.

D’où un consensus plus aisé dans les pays du bassin du Niger où le dialogue est ancien et les enjeux, en particulier énergétiques, faibles. Il faudrait nuancer cette remarque en considérant le cas de la Guinée dont le potentiel hydroélectrique s’appuie sur plusieurs fleuves dont il est la source et qu’il entend bien développer pour l’exportation d’énergie vers ses voisins ou pays plus éloignés grâce aux interconnections électriques. La carte ci-dessous nous indique les enjeux de chaque grand bassin (extraite du rapport L’Énergie Afrique à l’horizon 2050, document présenté en 2009 par l’Agence française de Développement et la Banque africaine de Développement).

2. Le bassin du Niger : Des aménagements programmés et différés

Dans les régions sahéliennes, soumises à des aléas climatiques de plus en plus marqués, le développement de grandes infrastructures comme les barrages est un choix essentiellement politique, qui permet d’apporter l’énergie au niveau national, de sécuriser l’approvisionnement en eau potable et de lancer des programmes agricoles pour l’alimentation des villes et l’exportation.

Le fleuve Niger, long de 4200 km, traverse cinq pays d’Afrique subsaharienne (Guinée, Mali, Niger, Bénin et Nigeria), mais son bassin d’une superficie moyenne de plus de 2 millions de km2 concerne en fait 9 pays (à rajouter : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tchad, et Cameroun) et une population d’environ 130 millions d’habitants (soit près de la moitié de la population des neufs pays réunis), très dépendante des ressources apportées par le fleuve (eau potable, eau agricole, eau pastorale et pêche).

Un vaste programme a donc été lancé, pour la réalisation de barrages sur le fleuve Niger. Dans leur démarche technique, les bureaux d’études n’ont justifié que partiellement ces choix politiques et l’efficacité de l’ensemble du programme n’est pas démontrée :

– Le barrage de Fomi fournira de l’énergie pour les futures usines d’aluminium de Guinée et de l’eau agricole supplémentaire pour les investisseurs étrangers de l’Office du Niger au Mali.

– Le barrage de Tossaye ne produira que peu d’énergie, irriguera moins de terres qu’elle n’en inondera, favorisera des pertes d’eau par évaporation considérables, mais servira d’instrument de pacification d’une zone en pleine rébellion.

– Le barrage de Kandadji, équilibré en ressources d’eau et d’énergie, permettra de valoriser le potentiel du fleuve surtout pour sa capitale.

– La réhabilitation des barrages du Nigeria (Kainji et Jebba) aura pour but de relancer l’économie régionale de la partie nord du pays en proie à des conflits liés aux fondamentalismes religieux.

Actuellement, seul le barrage de Kandadji est en cours de travaux, même s’ils ont été stoppés du fait de difficultés rencontrées par le premier opérateur russe. Un nouvel opérateur chinois a repris récemment le marché. Les autres barrages voient leur lancement retardé du fait d’enjeux politico-économiques, mais surtout sécuritaire depuis la menace djihadiste.

Les consensus adoptés dans le cadre de l’ABN (Agence de Bassin du Niger) permettaient pourtant de bonnes relations entre les pays concernés, mais la volonté politique se heurte à la défiance des populations riveraines.

Les pays du bassin du Niger, qui ont choisi l’intérêt collectif, risquent de vivre et, à notre sens, c’est déjà commencé, les mêmes tensions internes, en particulier le Mali, du fait du programme d’aménagement contesté par certains, pouvant provoquer alors, si les gouvernements cherchent à les apaiser, d’autres tensions jusqu’ici inexistantes avec leurs voisins.

A lire aussi: L’Afrique sub-saharienne à l’épreuve de la compétition sino-américaine

3. Le Nil : Sécurité alimentaire et rapports Nord/Sud

Les constatations précédentes nous incitent à penser que c’est le Nil qui est soumis aux plus grands risques de conflits à propos de la construction de nouveaux barrages.

« L’Égypte est un don du Nil » : c’est le point de vue égyptien qui considère que, sans le Nil il n’y aurait pas d’Égypte et que le Nil est égyptien ; à partir de ce concept, l’utilisation de la ressource faite très tôt par les Égyptiens (4000 ans av. J.-C.) se fera sans pratiquement tenir compte de l’amont. En 1902, L’Égypte signe avec l’Éthiopie un accord qui confirme l’abandon de souveraineté de l’Éthiopie sur les débits utilisés par l’Égypte. Le premier barrage d’Assouan est construit pour assurer aux Britanniques la production de coton. En 1956, après l’indépendance et la nationalisation du canal de Suez, le Président Nasser décide de la construction d’un gigantesque barrage (6 km en amont du premier barrage) situé près d’Assouan. Ce barrage d’une puissance de 2000 MW, qui assure les besoins en énergie de la moitié de l’Égypte et permet l’irrigation de 700 000 ha, est essentiellement un acte politique constituant l’image de la nouvelle puissance de l’Afrique et du Proche Orient, indépendante de l’Occident. À titre de comparaison, le volume du réservoir représente le débit annuel du fleuve Niger et constitue une réserve hydraulique de trois années de consommation d’eau pour toute l’Égypte.

C’est l’un des plus gros barrages du monde avec un taux d’évaporation maximum, qui lui fait perdre chaque année 9% de sa capacité (à titre de comparaison, le barrage de Tossaye au Mali perdra chaque année 12% de son volume pour les mêmes raisons).

L’agriculture constitue alors la colonne vertébrale de l’Égypte et doit assurer les besoins alimentaires des populations et l’exportation de produits agricoles. Ainsi, 3,5 millions d’ha sont cultivés avec 3 récoltes par an consommant 70% des apports du Nil, soit près de 40 milliards de m3 par an. En 1992, une grave crise va mettre en péril ce système : la réforme agraire libéralise l’octroi des terres et, pour améliorer les rendements, les investissements privés sont facilités au détriment des petits paysans dont les superficies moyennes de 1 ha ne sont plus rentables. 1 million d’ha seront à terme octroyés à des exploitants extérieurs, principalement égyptiens, chassant de leurs terres 1 million de familles (leurs contrats de location deviennent caducs à partir de 1997).

En 1999, sous l’impulsion des pays amont en plein développement, est créée l’IBN (Initiative pour le Bassin du Nil) regroupant tous les pays riverains afin d’établir des règles de partage, jusque-là ignorées par l’Égypte et le Soudan qui utilisaient la totalité des eaux de l’aval principalement pour l’irrigation. En 2010, à Entebbe en Ouganda, un accord est signé, entre six états amont, fondés sur les principes du droit international (l’Égypte et le Soudan ne signent pas). Les pays amont s’estimant contributeurs (Éthiopie à 85% avec le Nil bleu) veulent devenir aussi utilisateurs. En 2011, l’Éthiopie décide la construction d’un autre gigantesque barrage à 30 km de la frontière soudanaise, dont la puissance sera de 6000 MW (3 fois Assouan) permettant de vendre de l’énergie à ses voisins (même à l’Égypte) et l’irrigation de terres à l’aval, même au Soudan, en louant les terres à des investisseurs. Ainsi, ce barrage devient un symbole de puissance régionale pour ce vieux pays resté toujours indépendant et qui souhaite le rester économiquement. Le barrage de la Renaissance, boudé par les bailleurs de fonds, est entièrement financé par le pays lui-même grâce à une souscription, ce qui correspond à un effort national considérable, dans un contexte de tensions fortes vis-à-vis des pays de l’aval du fleuve Nil (l’Égypte a annoncé son désaccord formel sur la construction de ce barrage, qui va prélever sur ses ressources). Cet effort n’est sans doute possible que parce qu’il existe une identité nationale forte liée à une volonté d’indépendance, qui supplante les considérations environnementales et les intérêts spécifiques des communautés riveraines, ce qui n’est pas le cas au Niger où les rivalités particulières, sources de conflits politiques internes, sont prépondérantes, tout en étant soumises aux influences des financiers extérieurs.

L’Égypte se retrouve donc confrontée à une pression extérieure de la part de ses voisins amont et à une pression intérieure d’une population paysanne qui refuse d’être laissée pour compte. Cette pression intérieure n’a- t-elle pas exacerbé les tensions religieuses ? Apparemment, elle choisit de lutter pour les intérêts nationaux.

A lire aussi: Bernard Lugan, Atlas historique de l’Afrique

4. Le fleuve Sénégal : Sécurité alimentaire et conflit de frontière

Depuis des siècles, les paysans de la haute vallée du fleuve Sénégal vivaient de la production de cultures pluviales, dites de « Diéri », et de cultures de décrue, dites de « Oualos », ainsi que des revenus de l’immigration.

Vers la fin des années soixante, ces revenus s’augmentaient de la production de riz et de maïs grâce à la mise en place de périmètres irrigués villageois alimentés en eau à partir de groupes motopompes installés sur le fleuve. Ces périmètres d’une surface moyenne de 0,30 ha par exploitant utilisaient des terres jusqu’alors inexploitées, situées sur les bourrelets de berge du fleuve.

En 1982, les surfaces irriguées dans la région du fleuve au Sénégal représentaient environ 15 000 Ha. À cette époque se rapprochait l’échéance de la construction de deux barrages. Les deux projets de barrage (Diama et Manantali) devaient permettre, entre autres objectifs, d’irriguer 250 000 ha pour les trois pays de l’Office de Mise en Valeur de la vallée du fleuve Sénégal (Mauritanie, Mali et Sénégal). Mais ces barrages, en particulier celui de Manantali, devaient aussi permettre de réguler les crues du fleuve en réduisant notoirement leur amplitude, ce qui entraînait automatiquement la réduction, voire l’élimination des cultures de décrue. Ainsi, la diminution de la production des cultures de décrue devait être compensée par l’augmentation des surfaces irriguées.

À la même époque, René Dumont, qui avait parcouru tous les périmètres et interrogé les paysans de la haute vallée du fleuve, concluait à l’inopportunité de la réalisation du barrage de Manantali, mais c’était sans compter sur les intérêts suscités par la construction du barrage qui n’accordaient pas de priorité à l’agriculture. De grands enjeux, tels que la production d’énergie, partagés entre les trois pays riverains ne pouvaient être remis en cause. Le Sénégal et la Mauritanie entretenaient des rapports cordiaux, même si une rivalité ancestrale opposait les Maures blancs du nord, éleveurs, aux Toucouleurs noirs du Sud, leurs anciens esclaves, agriculteurs stationnés sur les deux rives du fleuve de nationalité mauritanienne ou sénégalaise selon que l’on est en rive droite ou en rive gauche.

Du fait de la sécheresse des années 80, les éleveurs redescendaient vers le Sud et recherchaient des terres agricoles, faisant ainsi monter les tensions et la pression sur le foncier.

En avril 1989, un conflit très local et apparemment mineur (des troupeaux surpris à brouter les cultures) oppose les éleveurs aux agriculteurs et deux Sénégalais sont tués par des militaires mauritaniens. Il s’en suit une vague de pogroms faisant des centaines de victimes entre les communautés maures blanches et toucouleurs noires de la région du fleuve, au sein des deux pays où ils vivaient paisiblement jusqu’à ces évènements. Des milliers de « réfugiés » refluent dans leurs pays d’origine. Les tensions ne se dissipent qu’en mai 1992 et les relations diplomatiques sont rétablies entre les deux pays. Mais la question de la frontière a été soulevée puisque les Sénégalais réclament la rive nord du fleuve, que les Mauritaniens refusent de céder. Les ressources apportées par le fleuve y sont évidemment en jeu.

En 2011, la SAED (Société d’Aménagement des Eaux du Delta : société publique sénégalaise) annonce 80 000 ha irrigués au Sénégal (sur un total de 150 000 ha pour les trois pays) ce qui confirmerait que les objectifs de ce pays ont été quasiment atteints. Mais, certains experts indiquent que seulement 45 000 ha seraient en service au Sénégal. Les rendements restent bons avec une moyenne de 4 à 5 tonnes /ha de riz (avec contre saison sèche de maïs et parfois contre saison pluvieuse de riz), ce qui permet d’assurer la moitié des besoins de la population du Sénégal (350 000 tonnes sur 700 000 par an). Les chiffres restent donc à vérifier. Quoi qu’il en soit, les productions en cultures irriguées ont largement progressé et on constate une amélioration des conditions de vie, grâce également à l’électrification d’un grand nombre de villages desservis par l’énergie de Manantali (deux postes de transformation HT/MT à Dagana et Matam).

Concernant les cultures traditionnelles des Oualos (bas-fonds des défluents du fleuve), ils seraient de surface plus réduite(étant donné que les crues sont régulées et donc écrêtées, les défluents s’enfoncent moins profonds dans les terres, d’une part, et d’autre part certains défluents ayant été aménagés pour piéger l’eau à la décrue, les Oualos restent inondés) et de moindre rendement (les régulations de Diama et de Manantali entraînent des vidanges de défluents plus rapides qu’à la normale qui ne permettent pas aux paysans d’avoir le temps de planter progressivement au bon moment en suivant la décrue). Enfin, les agriculteurs bénéficient de plus grandes parcelles (1 ha) difficiles à travailler manuellement. Ils sont donc dépendants des engins mécaniques pour les pratiques culturales, coûteux en entretien et en pièces détachées.

A lire aussi: L’Afrique du Sud dominera-t-elle encore l’Afrique en 2030 ?

Conclusion

La visibilité immédiate à l’issue de l’exécution du projet l’emporte sur celle de sa durabilité dans le temps, concept plus ingrat et moins valorisant, mais qui engage une génération. On se félicite de la construction d’un barrage, mais pas de son bon fonctionnement, qui paraît normal et évident, alors que c’est tout le contraire : il est plus facile de construire que de maintenir. Les risques de fonctionnement aléatoire des barrages, de retards dans l’aménagement des surfaces irrigables et donc d’une mauvaise valorisation des ressources en eau du fleuve sont très grands sans permettre de retour en arrière. Ainsi, on aura perdu les ressources d’une agriculture traditionnelle à revenu faible, mais régulier au profit d’une nouvelle agriculture dont les résultats ne sont pas probants. Une autre stratégie, si l’agriculture avait été la priorité, aurait consisté à conserver les revenus traditionnels, à éventuellement les développer, tout en recherchant la mise en place d’ouvrages efficaces, pas nécessairement de grande ampleur, pouvant apporter un plus sans empiéter sur l’existant et le tangible. Ainsi, en cas d’échec du neuf, on peut toujours revenir à l’ancien.

Cependant l’analyse politique d’un Chef d’État se situe souvent à une autre échelle, impliquant un choix de société et nécessitant des compromis avec des laissés pour compte. Les populations rurales, aujourd’hui encore dominantes, concernées par les aménagements, seront consultées, mais forcées finalement à les accepter. Les périodes de changement d’équilibre socio-économique s’établissent dans des temps plus courts que celles de modification profonde de l’équilibre socioculturel qui correspondent à des temps très longs. Ainsi en bousculant ce dernier pour le caler sur le premier sera pris le risque d’un retour en arrière brutal et fondamental.

Même si la question de conflits frontaliers n’existe pas le long du fleuve Niger, et qu’ils sont maîtrisés dans les autres bassins soudano-sahéliens, on constate que les projets de barrage ont exacerbé les convoitises extérieures en particulier pour les terres agricoles rares, et que ce ne sont pas les agriculteurs locaux traditionnels qui en sont les bénéficiaires, mais plutôt les grands propriétaires et les urbains qui auront la capacité d’investir dans une agriculture irriguée mécanisée et coûteuse. Le bilan comme toujours est très difficile à établir et considéré comme inutile puisqu’on ne peut pas revenir en arrière. Les prévisions de surfaces d’aménagements hydro-agricoles ne sont jamais atteintes, mais la règle du progrès et du développement semble être toujours la même : la tradition paysanne doit s’adapter ou mourir. Les barrages permettent de conforter un pouvoir politique par l’image du développement qu’il représente et par la production d’énergie qu’il assure, outil d’indépendance et de progrès. Les décideurs essayent de les justifier auprès des populations riveraines par la promesse d’une agriculture moderne plus efficace, qui est souvent décevante, car nécessitant des investissements lourds hors d’atteinte des paysans traditionnels.

Les risques de conflits à propos des barrages soudano-sahéliens sont donc beaucoup plus sociaux et intérieurs que politiques et internationaux.