La carrière souterraine de Froidmont est une ancienne carrière d’exploitation de pierres calcaires creusée dans le plateau du Chemin des Dames dans l’Aisne. Occupée par les Allemands et les Américains durant la Première Guerre mondiale, cette carrière témoigne de la grande diversité des témoignages rupestres réalisés par des soldats de différentes nationalités.

Par Élisa Jez. Cet article est issu de son mémoire de master 2 « L’iconographie souterraine des Américains de la 26e « Yankee Division » pendant la Première Guerre mondiale : l’exemple des vestiges de la carrière souterraine de Froidmont à BrayeenLaonnois (Aisne) », université de Lille.

Introduction

La carrière souterraine de Froidmont, aussi appelée la « creute[1] des Américains » ou la « creute des Yankees », est une ancienne carrière d’exploitation de pierres calcaires creusée dans le plateau du Chemin des Dames dans l’Aisne. Pour être plus précis, la remarquable carrière de Froidmont se trouve à proximité de Braye-en-Laonnois, un village bâti au pied du versant sud du plateau.

C’est au cœur de ce plateau calcaire, à une profondeur d’environ 15 mètres, que se trouve la creute de Froidmont. Étendue sur une superficie de plusieurs hectares, la carrière a hérité son nom de l’ancien hameau de Froidmont, dont la première mention remonte à 1668 sous l’appellation de « Frémon »[2]. Autrefois, ce modeste hameau abritait en son sein une ferme agricole ainsi qu’un vaste réseau de deux carrières indépendantes, qui sont désormais désignées sous le nom actuel de « carrière de Froidmont ».

Entièrement ravagée au cours du premier conflit mondial, la ferme n’a jamais fait l’objet d’une reconstruction.

Tout au long de son histoire, la creute de Froidmont a régulièrement été sollicitée pour répondre à une diversité de besoins. Initialement, elle a été exploitée par les carriers pour l’extraction de blocs de calcaire, avant que naisse l’idée d’utiliser progressivement ce lieu pour abriter le bétail. Les carrières servaient d’étables, de bergeries, et même de granges à l’occasion. Au cours du XIXe siècle, la creute a également servi d’abri à la population civile de Braye-en-Laonnois, en particulier face aux récurrentes incursions ennemies telles que l’invasion des forces russes et prussiennes en 1814, suivie de l’invasion des troupes allemandes en 1870.

Pendant la Première Guerre mondiale, la creute de Froidmont a été occupée successivement par les troupes allemandes, françaises puis américaines. À l’automne 1914, le front se stabilise et la guerre de position commence. Par conséquent, les innombrables carrières souterraines présentes dans le secteur du Chemin des Dames vont être découvertes par l’armée allemande. Ainsi, de septembre 1914 jusqu’à novembre 1917, les carrières de Froidmont ont été occupées par les unités militaires allemandes[3]. Puis, dès le mois de novembre 1917, à la suite de la reprise du secteur du Chemin des Dames, les Français réinvestissent la creute en tant qu’abri. Par la suite, sous le parrainage des troupes françaises, les combattants de la 26e Yankee Division s’installent dans la carrière en février et mars 1918.

Cette carrière d’une singularité remarquable témoigne de la grande diversité des témoignages rupestres réalisés par des soldats de différentes nationalités. Ces derniers ont laissé leurs empreintes sur les parois et le ciel de la carrière, en y réalisant des milliers de graffitis, dessins, gravures et sculptures. Il est frappant de constater que, pendant leur bref séjour de 44 jours dans la creute, les Sammies ont produit un total de 624 traces rupestres. En comparaison, les Allemands en ont créé 144 et les Français 141[4]. Nous sommes donc en présence d’un patrimoine souterrain d’une très grande valeur scientifique.

L’objectif de la présente contribution ne consiste pas à traiter de manière exhaustive les nombreux graffitis réalisés par les combattants de la 26e division. Cet article a pour double ambition de retracer, d’une part, la création de la 26e Yankee Division jusqu’à leur déploiement dans le secteur ouest du Chemin des Dames, et d’autre part, de présenter l’iconographie souterraine des Sammies à travers le thème de l’Ouest américain. Ces traces rupestres prennent des formes variées telles que des représentations d’Amérindiens ou bien un portrait de Buffalo Bill. Ces pistes de réflexion amènent à se questionner sur les sources d’inspiration qui ont influencé les soldats dans la réalisation de leurs graffitis. En effet, est-ce que les influences de ces jeunes hommes découlaient de leur vie civile (avant la guerre) ou de leur vie militaire (après la guerre) ? Les Yankees, ont-ils reproduit un modèle qu’ils avaient directement sous les yeux ou qu’ils avaient préalablement mémorisé ?

La 26e division d’infanterie de l’American Expeditionary Forces (A.E.F.)

Au cours de la Première Guerre mondiale, la 26e division d’infanterie[5], également connue sous le nom de 26e Yankee Division[6], est la deuxième division américaine de l’A.E.F. à être déployée en France. Seule la 1re division (Armée régulière) l’a précédée. Mais elle est surtout la première division de la Garde nationale entièrement organisée aux États-Unis en tant que division d’infanterie, avant d’être envoyée outre-mer pour y recevoir une instruction.

Pour bien comprendre la spécificité de cette division de l’A.E.F., il est essentiel de savoir qu’elle est composée d’anciennes milices issues des Gardes nationales des États de la Nouvelle-Angleterre. Les gardes nationaux qui allaient composer la 26e division étaient principalement des hommes volontaires, depuis l’officier le plus haut gradé au soldat du rang. Les raisons qui ont conduit ces jeunes volontaires à rejoindre les rangs d’unités locales sont nombreuses et variées. À compter du printemps 1917, ils décident de rejoindre les troupes de la Nouvelle-Angleterre de leur plein gré, estimant qu’il s’agit d’un devoir citoyen envers leur patrie. D’autres sont motivés par l’appel de l’aventure et l’envie de se rallier sous la bannière étoilée. Des centaines d’autres volontaires s’engagent pour retrouver leurs camarades dans la compagnie de leur ville natale, ainsi que pour répondre à une rumeur selon laquelle les troupes de la Garde nationale seraient les premières à être déployées en France après les unités de l’Armée régulière[7].

D’un autre côté, il est vrai que l’un des facteurs clés de la force de cette Garde nationale résidait dans le fait que certaines troupes possédaient des origines remontant à l’époque coloniale et révolutionnaire. Ainsi, les garçons de la Nouvelle-Angleterre, qu’ils soient novices ou expérimentés, bénéficiaient d’un soutien considérable de la part de leurs compatriotes et de leur communauté[8].

Organisation et mobilisation aux États-Unis

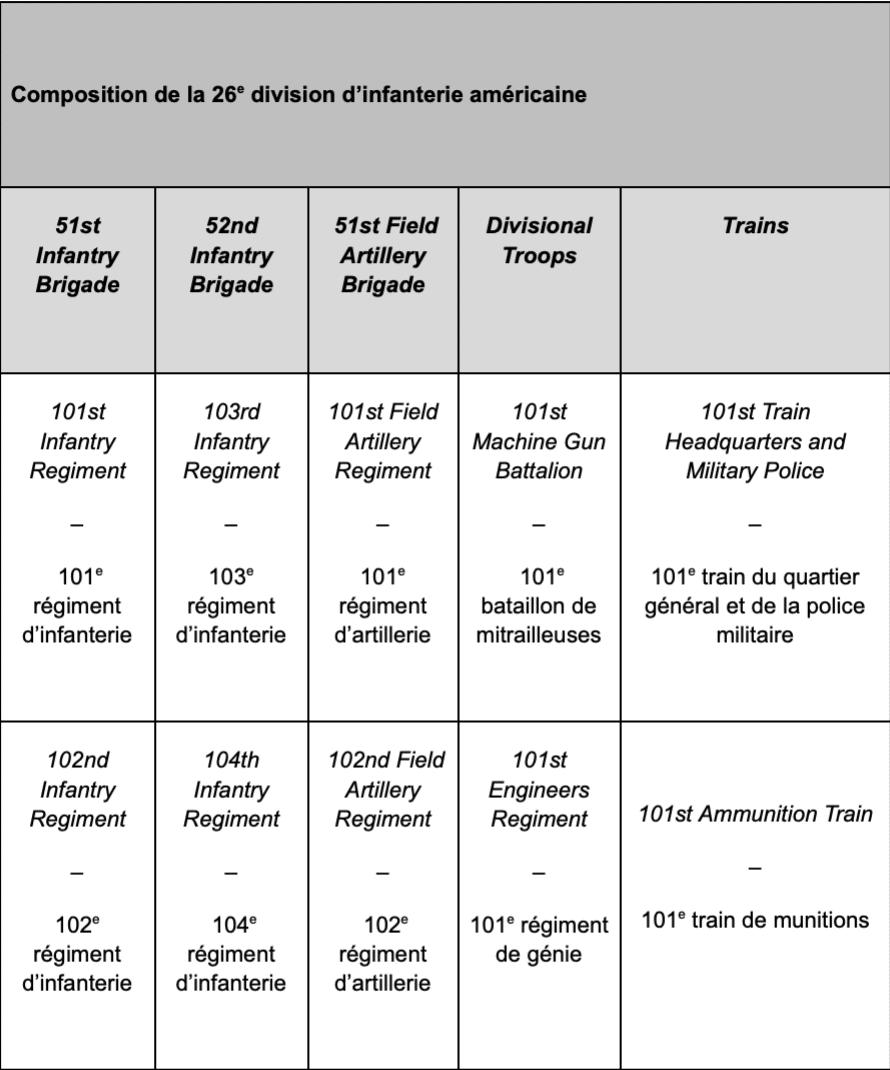

Le 13 août 1917, à Boston (Massachusetts), le War Department crée la 26e Yankee Division à partir d’un recrutement des petites unités de la Garde nationale des six États de la Nouvelle-Angleterre[9] : Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Maine et Vermont (tableau 1)[10]. La majorité des gardes nationaux enrôlés dans la 26e division étaient originaires de l’État du Massachusetts. Le 22 août 1917, c’est le Major général Clarence R. Edwards qui est officiellement nommé commandant de la nouvelle division. Le général Edwards est un officier de l’Armée régulière, ayant obtenu son diplôme dans la prestigieuse académie militaire de West Point en 1883. Ses hommes le tenaient en haute estime et lui vouaient un grand respect.

Avant que la 26e division ne voie le jour, la Garde nationale compte déjà un grand nombre d’hommes plus âgés qui s’étaient rendus sur la frontière mexicaine en 1916. La Garde nationale dispose aussi parmi ces effectifs d’une multitude d’officiers qualifiés, qui ont fidèlement servi sous les drapeaux pendant plusieurs années, et qui ont notamment participé à la guerre hispano-américaine en 1898. Un grand nombre de gardes expérimentés ont donc été retenus dans cette nouvelle division[11].

D’août à septembre 1917, les recrues se sont rassemblées dans plusieurs camps de mobilisation, préalablement à leur départ pour la France : Boston, Framingham, Boxford et Westfield dans l’État du Massachusetts, New Haven et Niantic dans l’État du Connecticut et enfin Quonset Point sur l’île de Rhodes[12]. Les Sammies se sont vu remettre leur équipement et ont entamé un entraînement militaire de base (exercices de maniement et de tir au fusil, etc.). Cependant, cet entraînement militaire est très insuffisant et très loin des réalités du front.

Tableau 1 : Composition de la 26e division d’infanterie américaine pendant la Première Guerre mondiale.

Instruction en France

Les unités de la 26e division entamèrent leur traversée de l’océan Atlantique entre le 7 septembre et le 9 octobre 1917. Les combattants, prêts à prendre la mer, ont rejoint trois ports d’embarquement : Hoboken (New Jersey), Montréal (Québec) et New York City (New York). La traversée de l’Atlantique se déroula sans la moindre perturbation, il n’y eut aucune rencontre avec des sous-marins allemands.

Les tout premiers soldats de la 26e division eurent le privilège de poser le pied sur le sol étranger dès le 20 septembre tandis que les derniers d’entre eux achevèrent le débarquement le 24 octobre 1917.

De part et d’autre de la Manche, deux ports maritimes ont été témoins de l’arrivée de la Yankee Division : Saint-Nazaire en France et Liverpool en Angleterre. Les soldats, ayant débarqué sur le sol anglais, furent par la suite transportés jusqu’en France, vers la ville portuaire du Havre[13].

C’est sur une note de réjouissance que s’est achevée le mois d’octobre : la division entière est enfin arrivée sur le sol français et prête à entamer son entraînement. Compte tenu de l’inexpérience des troupes dans cette guerre sans précédent, l’intégralité de la 26e division fut affectée à deux secteurs spécifiquement consacrés à leur instruction.

Dans un camp d’instruction établi aux abords de Neufchâteau, dans les Vosges, les soldats de la Yankee Division, hormis ceux affectés à l’artillerie et au train de munitions, ont été soumis à un entraînement assidu sous la supervision des Français. C’est dans ce secteur que le quartier général de la 26e division avait également élu domicile à compter du 31 octobre 1917. Les recrues furent logées dans les villages proches de Neufchâteau, investissant ainsi les localités voisines de leur cantonnement[14].

Quant aux combattants de l’artillerie (51st Field Artillery Brigade) et du train de munitions (101st Ammunition Train), ils furent envoyés au camp d’entraînement militaire de Coëtquidan en Bretagne pour également y suivre une formation complète[15].

En ce coin de Lorraine, ce sont des instructeurs français qui initièrent les Sammies aux méthodes modernes de la guerre des tranchées. Pendant plusieurs semaines, les soldats furent encadrés par les vétérans du 162e régiment d’infanterie, placé sous le commandement du colonel Bertrand[16].

Cet entraînement quotidien visait à les familiariser avec les dernières techniques de combat qui étaient utilisées dans les entrailles des tranchées : maîtrise de plusieurs armes blanches (baïonnette et couteaux de tranchée), lancer de grenades, maniement des fusils automatiques et des mitrailleuses, et la manipulation des mortiers de tranchée. De plus, afin de se préparer adéquatement aux réalités de la guerre des tranchées, les combattants ont été amenés à construire de manière authentique le système de tranchées, comprenant des postes de commandement et d’observation, des emplacements pour les mitrailleuses, des postes pour les tireurs embusqués et des abris[17].

Grâce à la tutelle des Français, les Sammies ont appris à maîtriser l’armement spécifique et les méthodes offensives et défensives en usage dans les tranchées, leur permettant de devenir des soldats mieux préparés.

Pour ce qui est des officiers et des sous-officiers de la 26e division, ils fréquentaient des écoles implantées aux alentours de Neufchâteau et placées sous l’enseignement des Français[18].

Toutefois, les Français et les Américains ne s’entendent pas en matière d’instruction. Pershing souhaite rompre avec le système français d’instruction sur la guerre des tranchées (Trench Warfare). Il souhaite une autre méthode d’entraînement plus offensif, basé sur l’Open Warfare, c’est-à-dire préparer les troupes américaines à une guerre plus ouverte. Malgré les désirs de Pershing, la 26e division fut tout de même instruite à la guerre des tranchées. Elle ne reçoit aucune formation à la « guerre de mouvement » avant la mi-août 1918, soit 1 mois après sa première offensive majeure (Aisne-Marne)[19].

« Baptême du feu » au Chemin des Dames

En ce début du mois de février 1918, il est grand temps de transférer les membres de la 26e division vers un « secteur calme » où ils pourront suivre un « cours final d’instruction pratique »[20], dans un environnement plus immersif et réaliste. C’est dans les tranchées du front le long du secteur ouest du Chemin des Dames dans l’Aisne que les soldats de la 26e division ont vécu leur baptême du feu sous le contrôle tactique des Français.

La division entière prend place à bord de convois ferroviaires à destination de Soissons afin de rejoindre leur nouveau lieu d’activité sur le Chemin des Dames. Durant la période s’étendant du 6 février au 21 mars 1918, la 26e division, fut la seule division américaine à venir combattre dans ce secteur. À leur arrivée, les troupes ont été affectées au 11e Corps d’Armée, commandé par le général Louis de Maud’huy, et plus spécifiquement réparties aux côtés des Français de la 21e, 22e, 51e, 61e et 151e divisions. Les Poilus avaient alors repris le contrôle du secteur du Chemin des Dames en début d’année 1918. Ainsi, les unités de la 26e Yankee Division étaient positionnées sur les premières lignes du front du Chemin des Dames en compagnie de ces unités françaises instructrices, qui assuraient leur seconde phase d’encadrement.

Bien que le secteur du Chemin des Dames fût considéré comme étant relativement « calme », les Sammies ont dû faire face au feu ennemi : tirs d’artillerie, attaques de gaz et plusieurs raids de la part des Allemands. Plusieurs patrouilles menées avec succès et visant à capturer des soldats ennemis ont aussi été entreprises pour donner aux combattants une occasion de s’initier réellement aux méthodes de combats dans les tranchées. Cet encadrement les a donc aidés à s’habituer progressivement à la réalité du champ de bataille moderne. Ce fut donc une leçon inestimable pour ces jeunes soldats. Mais pendant que certaines unités de la 26e division étaient en première ligne, d’autres étaient contraintes de rester en retrait.

Aucun engagement majeur ne s’est donc produit dans ce secteur du Chemin des Dames, en comparaison des prochaines batailles qui allaient bientôt se produire dans les mois à venir : Aisne-Marne, Saint-Mihiel et Meuse-Argonne.

La confiance des Français promptement gagnée, à la mi-mars, la 26e division tenait pratiquement le secteur seul et était prête à quitter les tranchées du Chemin des Dames[21]. Les dernières troupes de la Yankee Division quittèrent le secteur le 21 mars 1918 pour marcher vers leur nouveau terrain d’entraînement de Rimaucourt, située à l’ouest de Neufchâteau, proche de la zone où s’était déroulée leur première phase d’entraînement.

Pendant ce bref passage dans le secteur ouest du Chemin des Dames, certaines unités de la 26e division ont été cantonnées dans diverses carrières souterraines telles que la carrière de Rouge-Maison à Vailly-sur-Aisne, la carrière Saint-Blaise à Nanteuil-la-Fosse, la creute du Panthéon ou encore la creute de Froidmont à Braye-en-Laonnois.

Évoquer sa patrie : l’exemple des témoignages rupestres des Yankees

Au cours d’un laps de temps de six semaines, la 26e Yankee Division laisse un héritage exceptionnel de 624 traces rupestres dans la carrière. En effet, les unités de la 26e division qui sont à l’origine de ces graffitis sont le 101e et 102e régiment d’infanterie, le 101e et 102e bataillon de mitrailleuses et le 101e bataillon de signaleurs [22] (cf. tableau 1).

L’ensemble de ces traces rupestres est un signe fort de la fierté des soldats de la Nouvelle-Angleterre. Grâce à cet élan de volontariat et de patriotisme, les Sammies de la 26e division ont construit un groupe de combattants efficace avec une solidarité, un moral élevé et un esprit de corps remarquable.

Parmi la richesse exceptionnelle de cette iconographie américaine qui comprend une variété de thématiques, nous nous intéresserons à un sujet observé dans la creute : l’Ouest américain.

La nostalgie de l’Ouest américain

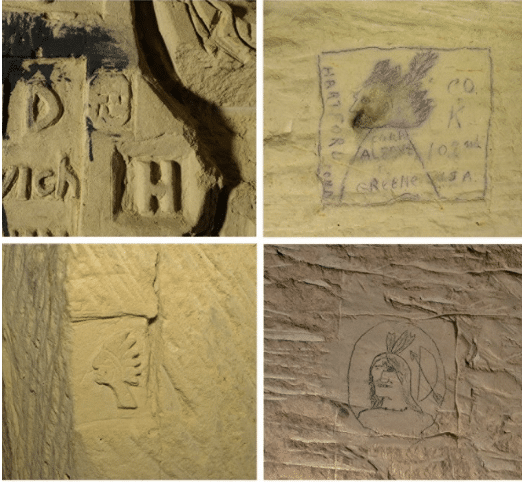

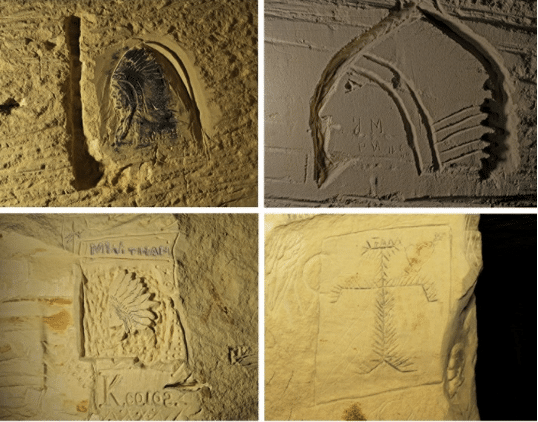

Au sein de la carrière souterraine de Froidmont, on constate la présence de graffitis en lien avec les Amérindiens de l’Amérique du Nord : des symboles du Svastika, une représentation abstraite d’un autochtone vêtu d’un habit pour une danse traditionnelle et surtout plusieurs « têtes d’Indiens » arborant des coiffes uniques. L’observation répétée du profil gauche de ces autochtones, comme on peut le constater dans les figures 1 et 2, est un phénomène qui interpelle et suscite la curiosité (figure 1 et figure 2).

Figure 1 : Traces rupestres américaines (© E. Jez)

Figure 1 : Traces rupestres américaines (© E. Jez)

Au cours de la Grande Guerre, les Amérindiens étaient bel et bien présents dans les rangs des divisions de l’A.E.F.[23], et notamment au sein de la 26e division. Pourtant, la présence de ces individus ne saurait justifier la création de ces graffitis dans la creute. Il est tout à fait plausible que les soldats blancs aient pu réaliser ces traces rupestres.

En fait, ces images de « têtes d’Indiens » ne sont absolument pas anodines. C’est avant même que ne débute ce premier conflit mondial que cette imagerie indienne s’est ancrée dans la vie quotidienne des Américains. L’image de l’Indien avait progressivement émergé à la suite des événements de la conquête de l’Ouest. Ainsi, la vie des Américains était constamment marquée par une perpétuelle iconographie indienne.

C’est au cœur du XIXe siècle que cette imagerie indienne a été fixé dans l’esprit des Américains grâce à la littérature, la peinture, la photographie et la presse. L’Ouest américain s’est imposé comme une inépuisable source d’inspiration pour de nombreux artistes, écrivains et spectacles populaires.

De nombreux jeunes citoyens des États-Unis ont été nourris à la littérature du Far West, tels que les magazines, les gazettes et les dime novels (romans à quatre sous) qui seront l’un des principaux moyens de propager cette passion pour les Amérindiens et les histoires de cow-boys.

Les explorations dans l’Ouest ont stimulé l’imaginaire créatif des auteurs américains qui ont conçu et écrit des récits réels ou fictifs. Les intrigues, relativement limpides, mettaient en scène des aventures de pionniers, de hors-la-loi, d’Indiens ou de personnalités telles que Buffalo Bill. Assurément, les combattants ont certainement eu connaissance de ces récits fantasmés qui ont été largement colportés par des romans bon marché et peu coûteux.

Les Amérindiens ont aussi côtoyé la scène médiatique à travers les premières expositions indiennes du peintre américain George Catlin (1796-1872) et les spectacles du Far West, en particulier le fameux Wild West Show de William Frederick Cody (1846-1917). Plus connu sous le nom de Buffalo Bill, cet homme incarne la figure mythique de l’Ouest américain. Son spectacle était destiné à un public qui n’avait jamais eu l’occasion de découvrir « l’Ouest sauvage » : courses de cavaliers, acrobaties équestres, scènes de duels, attaques de diligences par des autochtones ou encore des bisons chassés. À l’image d’un cirque aux proportions démesurées, la troupe de Buffalo Bill se déplaçait de ville en ville à travers les États-Unis. Pour conférer une réelle authenticité au show, ce spectacle d’envergure avait recours à de véritables natifs pour les besoins des représentations[24].

Grâce à son « show à l’américaine », Buffalo Bill a engendré aussi bien chez les Américains que les Européens un profond engouement pour l’Ouest malgré une vision caricaturale de cette contrée et de ces habitants.

Le Wild West Show de Buffalo Bill était si populaire qu’il parvint à attirer des millions de curieux, nostalgiques d’une période désormais révolue. En contribuant à la création du mythe de l’Ouest américain, il est devenu une figure légendaire pour toute une génération de jeunes hommes.

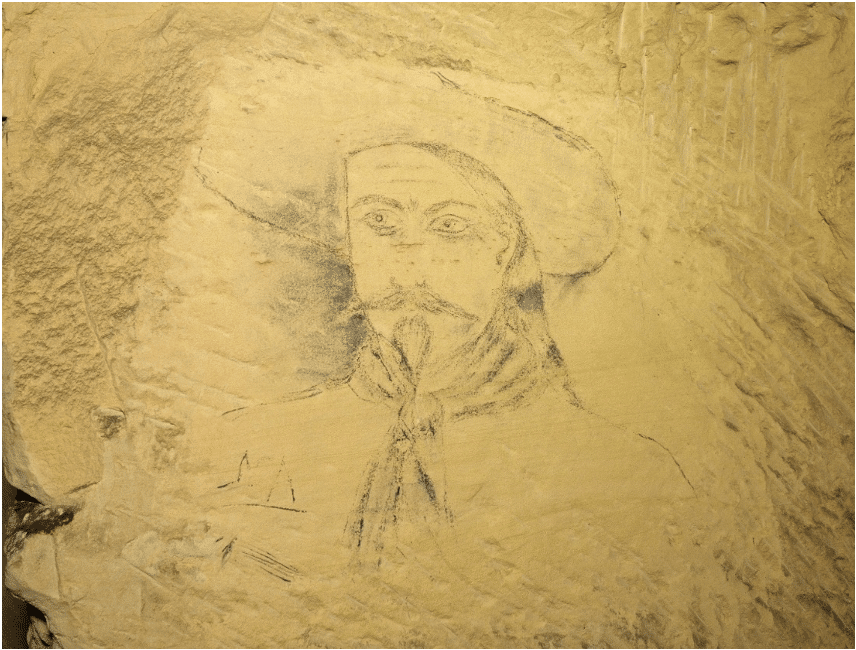

Dans la creute de Froidmont, un magnifique portrait de cet homme a été dessiné sur une paroi calcaire (figure 3). Décédé en janvier 1917, c’est très certainement un soldat de la 26e division, qui a souhaité lui rendre un dernier hommage.

Figure 3 : Portrait de William Frederick Cody dit Buffalo Bill dans la carrière de Froidmont (© E. Jez)

En plus de propager cet imaginaire sur l’Ouest, les « têtes d’Indiens » sont devenues des emblèmes officiels pour les billets et les pièces de monnaie américaine[25], témoignant ainsi d’une vraie popularisation de l’Amérindien. Il est tout à fait possible que les soldats aient mémorisé ces effigies et les aient transposés sur les parois calcaires de la carrière.

Au début du XXe siècle, le cinéma hollywoodien avec les premiers « westerns » a remplacé ce concept vieillissant de spectacles et de divertissements de masse dont faisait partie le Wild West Show. Le cinéma américain a largement contribué à romancer et à mystifier cette conquête, mais également à magnifier les pionniers. Ces productions ont renforcé cet imaginaire et ont présenté à un large public américain comme Européen, cette vision du mythe national américain.

Par la suite, cette image de l’Indien se généralise et se modifie progressivement en tant qu’objet de publicité. Cette iconographie figure en tant que logo sur des paquets de cigarettes, des bouteilles en verre, des sacs de café, des cagettes de fruits, des vêtements, des affiches de films, ou des boîtes de munitions[26].

En fin de compte, cette imagerie indienne, déjà largement répandue dans la sphère civile, sera amplifiée par le conflit, car elle s’est complètement adaptée à divers supports. À partir de la fin du mois de juillet 1916, le premier symbole visible sur les champs de bataille français était le profil d’un chef Indien peint sur les portières des ambulances Ford, plus spécifiquement sur les véhicules de l’American Field Service[27]. Le symbole d’une « tête indienne » avait été aussi choisi comme emblème officiel de l’unité aéronautique américaine surnommée « Escadrille La Fayette ». Cette unité aérienne a été créée en France au mois d’avril 1916.

Pour finir, cette iconographie de l’Indien apparaît sur des insignes militaires : des patchs d’épaules[28], mais aussi comme emblèmes peints sur le devant des casques de deux unités de la 26e division : le 101e régiment d’infanterie et 101e régiment d’artillerie.

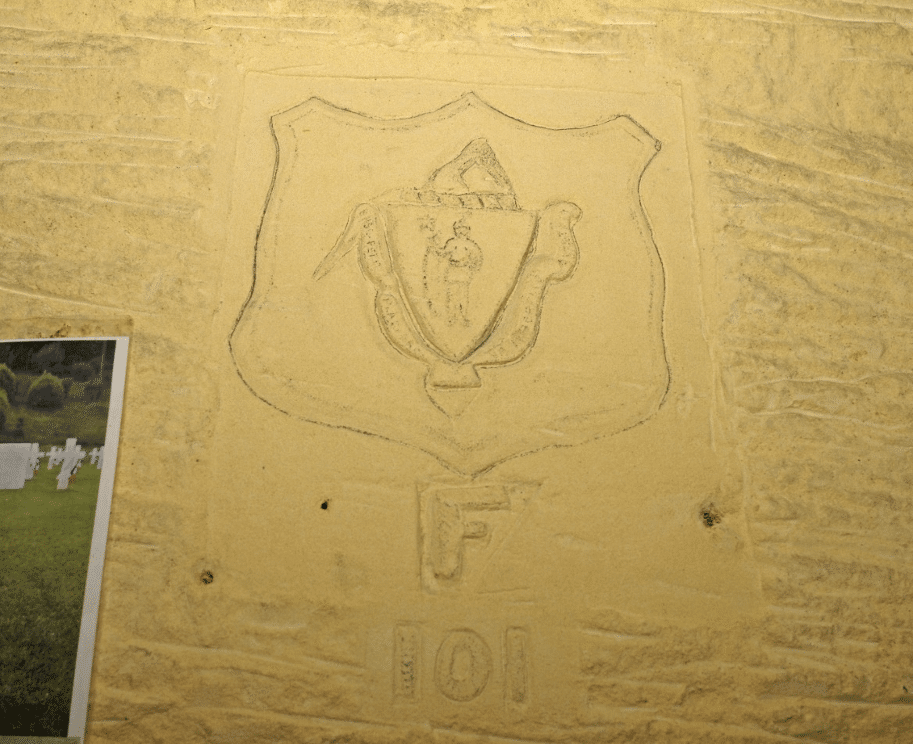

Malgré une détérioration à cause d’une prise d’empreinte, une trace rupestre dans la carrière dépeint un grand blason représentant un Amérindien tenant dans sa main droite un arc et dans sa main gauche, une flèche (figure 4). Dans la partie inférieure, on remarque la lettre « F » et le chiffre « 101 » (pour compagnie F du 101e régiment d’infanterie). C’est cette image qui a notamment été apposée sur le devant des casques des soldats du 101e régiment d’infanterie. Ce régiment était constitué de recrues issues d’anciennes troupes de la Garde nationale du Massachusetts. L’auteur de cette représentation graphique s’est très certainement inspiré du drapeau ou du sceau de l’État Massachusetts pour créer ce graffiti.

Figure 4 : Blason symbolisant le sceau et le drapeau de l’État du Massachusetts

Dans la carrière de Froidmont, les représentations des Amérindiens devaient certainement évoquer la bravoure et le côté « guerrier » de ces combattants, mais aussi, peut-être pour personnifier les États-Unis. Aujourd’hui, cette image de l’Indien symbolise les États-Unis d’Amérique. Ce « phénomène de l’Ouest » a donc profondément conditionné les garçons de la Nouvelle-Angleterre, qui ont inconsciemment dessiné et sculpté des symboles amérindiens et des portraits de natifs sur les parois de la carrière de Froidmont. Ce sont des témoignages émouvants laissés par des jeunes hommes à des milliers de kilomètres de leur foyer et engagés dans une guerre dont ils ignoraient s’ils en sortiraient vivants.

[1] Définition : le terme creute ou creutte (déformation du mot « grotte ») désigne sur le Chemin des Dames et dans la région de Soissons, les cavités souterraines creusées dans les bancs calcaires. Les creutes peuvent faire référence à deux choses distinctes : des habitats troglodytiques et des carrières souterraines d’exploitation de pierres calcaires. Voir : D. DEFENTE (dir.), Le Chemin des Dames : 1914-1918, Paris, Somogy éd. d’art, 2010, p. 157.

[2] Voir : Monographie de Braye-en-Laonnois (Aisne). Pour consulter la monographie sur le site internet des Archives Départementales de l’Aisne : https://archives.aisne.fr/ (numéros d’inventaire : 13 T 66, 13 T 67, 13 T 68).

[3] Pendant l’occupation des lieux, les Allemands renomment les deux carrières souterraines de Froidmont : Tauentzien Höhle et Denker Höhle. Ils entreprennent également le creusement d’un tunnel de liaison, permettant ainsi de relier définitivement les deux carrières.

[4] T. HARDIER, Les traces rupestres réalisées par les combattants de la guerre de 1914-1918 dans les creutes de l’Aisne et de l’Oise, thèse de doctorat, université de Strasbourg, tome 1, 2011, p. 514. Cette thèse reste le travail le plus abouti sur les traces rupestres de la Grande Guerre. L’auteur a répertorié 4 566 traces rupestres issues de 338 sites (Noyonnais, Massif de Saint-Gobain, Soissonnais et Chemin des Dames).

[5] Système de numérotation des divisions d’infanterie : les divisions de l’Armée régulière (Regular Army) sont numérotées de 1 à 25, les divisions de la Garde nationale (National Guard) de 26 à 75 et les divisions de l’Armée nationale (National Army) de 76 à 100. Avant l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, sa puissance militaire ne reposait que sur des volontaires. Les hommes s’enrôlaient soit dans l’armée fédérale (Armée régulière), ou bien dans les milices locales présentes dans chaque État (Garde nationale).

[6] Surnom de la 26e « Yankee » Division : c’est le reporter Frank P. Sibley, du Boston Globe, qui a eu l’idée de baptiser la 26e division d’un surnom qui rend hommage aux habitants des six États de la Nouvelle-Angleterre. Voir : F. P. SIBLEY, With the Yankee Division in France [en ligne], Boston, Little Brown and Company, 1919, p. 10, [https://catalog.hathitrust.org/Record/000401578].

[7] E. G. TAYLOR, New England in France, 1917-1919. A History of the Twenty-Sixth Division U.S.A. [en ligne], Boston and New York, Houghton Mifflin Company, 1920, p. 6-7, [https://archive.org/search.php?query=external-identifier%3A%22urn%3Aoclc%3Arecord%3A1049898996%22].

[8] Ibid., p.7.

[9] M. E. GROTELUESCHEN, The AEF Way of War, The American Army and Combat in World War I, New York, Cambridge University Press, 2007, p. 144. Dans cet ouvrage, l’auteur évoque en détails les problèmes de formation et les controverses de commandement autour de la 26e division.

[10] Pour les données du tableau 1, voir : Center of Military History, Order of Battle of the United States Land Forces in the World War [en ligne], Washington D.C., United States Army, volume 2, 1988, p. 114, [https://catalog.hathitrust.org/Record/000913891].

[11] M. E. GROTELUESCHEN, op. cit., p. 144 & E. G. TAYLOR, op. cit., p. 9.

[12] E. G. TAYLOR, op. cit., p. 12.

[13] Ibid., p. 28-33.

[14] Ibid., p. 34.

[15] Ibid., p. 35.

[16] Ibid., p. 48.

[17] M. E. GROTELUESCHEN, op. cit., p. 149 & E. G. TAYLOR, op. cit., p. 48-49, 58-59.

[18] E. G. TAYLOR, op. cit., p.51-52.

[19] M. E. GROTELUESCHEN, op. cit., p. 147.

[20] Ibid., p. 152.

[21] Ibid., p. 154.

[22] T. HARDIER, op. cit., p. 514-515.

[23] On annonce le chiffre de 17 313 autochtones, âgés de 20 à 31 ans, qui ont été enrôlés dans l’armée américaine et dont 55 % étaient des volontaires. 4 000 d’entre eux ont participé aux combats, et 6 509 autres ont été répartis dans le service actif. Néanmoins, ce chiffre de 17 313 ne prend pas en compte les volontaires engagés avant 1917 et dont on évalue le nombre à un millier. Parmi les tribus envoyées au combat, on estime que l’armée américaine était essentiellement composée de 5 000 à 6 000 Osages et Quapaws, autant de Sioux et de Cherokees, un millier de Chippeways et 500 Cheyennes. Des Navajos, des Apaches et des Pueblos se sont aussi joints aux troupes américaines, mais en bien moindre proportion. Voir : J. ROUZET, Les Indiens d’Amérique du Nord dans la Grande Guerre : 1917-1918, Monaco, Éditions du Rocher, 2017, p. 103-104.

[24] J. PORTES, La véritable histoire de l’Ouest américain, Malakoff, Armand Colin, 2016, p. 142.

[25] Cette iconographie de l’Indien est présente sur les monnaies suivantes : pièce de 1 dollar en or surnommé « Indian Princess – Small Head » frappée de 1854 à 1889, pièce de 1 dollar en or « Liberty Head » frappée entre 1849 et 1854, pièce de monnaie 1 Cent « Indian Head Cent » frappée entre 1859 et 1909 », pièce de 5 dollars en or « Indian Head » frappée entre 1908 et 1929, pièce de 10 dollars en or « Indian Head – Eagle » frappée entre 1907 et 1933 et nickel de 5 cents « Buffalo nickel – Indian Head nickel » frappé entre 1913 et 1938. Ainsi qu’un billet d’une valeur de 5 dollars à l’effigie du chef Indien Tatoka-Inyanka imprimé en 1899.

[26] Sur le site internet du National Museum of the American Indian, une exposition en ligne nommée « Americans » met en lumière les images, les noms et les histoires sur les Amérindiens d’Amérique du Nord, qui sont omniprésents dans l’histoire américaine et dans la vie contemporaine des États-Unis ! Pour consulter l’exposition : https://americanindian.si.edu/americans/.

[27] J. ROUZET, op. cit., p. 40-41.

[28] Toutefois, la 26e division de l’A.E.F. n’est pas la seule division à faire référence aux autochtones à travers des insignes. Par exemple, la 2e division s’inspire de la figure d’un chef Amérindien pour son emblématique patch d’épaule.